AI阅读分析中...

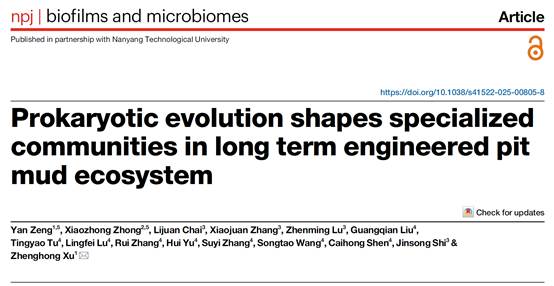

近日,四川大学先进酿造科技创新中心许正宏教授团队联合固态酿造国家工程技术研究中心沈才洪正高工团队在国际TOP期刊《npj Biofilms and Microbiomes》(Q1,IF=9.2)上发表了题为“Prokaryotic evolution shapes specialized communities in long term engineered pit mud ecosystem(长期原核微生物演化塑造了窖泥生态系统中的特化群落)”的研究论文。国家固态酿造工程技术研究中心常务副主任张宿义正高工、江南大学柴丽娟副研究员等共同参与了此项研究。

泥窖酿造是浓香型白酒生香的关键所在,而持续使用的老窖池对浓香型优质白酒的生产有着不可替代的作用,这也是业界常说的“老窖出好酒”。该研究通过基因组重组装等宏组学方法,系统阐明了长达百年时间跨度的窖龄窖泥中原核微生物群落的演替规律与功能进化机制,深刻揭示了窖泥菌群从“通才”走向“专才”的功能变迁之路,再次为“老窖出好酒”的科学内涵提供了重要依据。

该项研究通过对120个不同窖龄(3年至100年)窖泥样本的深入分析,重构了634个代表性组装基因组(rMAGs),发现窖泥微生物中约70%的物种为未培养新物种,展现了窖泥作为历经岁月积累的 “微生物资源宝库”资源挖掘的巨大潜力,为后续资源开发提供了广阔空间。

功能分析表明在持续数百年的酿酒过程中,窖泥微生物菌群经历了从“广谱型通才”到“特化型专才”的功能转变,逐步形成了有利于浓香型白酒生香的高效稳定的代谢网络。

1、窖泥菌群由“广谱型”向“特化型”转变:随着窖龄增长,微生物群落从高水解能力、高多样性的泛化型群落,逐渐转变为以有机酸代谢为核心的特化型群落。其中,拟杆菌门(Bacteroidota)的嗜蛋白菌属(Proteiniphilum)、石单胞菌属(Petrimonas)等类群在年轻窖泥中占据优势,主要负责聚合物的降解;而在老窖泥中,厚壁菌门(Firmicutes)的己酸杆菌属(Caproicibacter)、沉积物杆菌属(Sedimentibacter),以及古菌域的甲烷杆菌属(Methanobacterium)则逐渐成为优势类群。

3、探讨了窖泥菌群演替的生态驱动因素:研究表明,窖龄是影响微生物群落结构和功能的最强因素。营养富集(OM、TN、SCFAs积累)和环境胁迫(pH、电导率等)共同驱动群落演替。网络建模分析显示,随着窖龄增长,微生物间竞争增强(负相关增多),但在百年窖泥中合作关系重新上升,体现对极端环境的适应。

4、提出了窖泥中四类功能菌群模型:以降解聚合物为单体的水解菌群,将短链脂肪酸转化为贡献酒体风味的更长链脂肪酸(如己酸)的脂肪酸链延长菌群,与产甲烷菌耦合氧化SCFAs生成CH₄且维持系统稳定性的互营氧化菌群,以及协同去除H₂且防止酸积累的产甲烷菌群。

5、阐述了窖泥菌群从“广谱”到“特化”的生态模型:窖泥菌群从初期(3年)以营养稀缺,高多样性,合作强,水解能力强的微生物为主,逐步转变到成熟期(10–30年)的以适应营养富集、竞争增强的特化菌群(如链延长菌、协同氧化菌)的崛起,在到老熟期(100年)的通过菌群间的合作维持生态系统稳定且高度特化、功能整合的生态群落。

研究结论如下:

1、窖泥蕴藏大量未培养微生物资源:本研究从窖泥微生物群落中重构的634个代表性基因组(rMAGs)。系统发育分析显示,这些rMAGs主要归属于厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidota)等主要类群(图1)。通过GTDBtk数据库比对发现,仅有31.23%的rMAGs能够鉴定到已知属水平,其余68.77%分布于不同分类水平的未培养类群,表明窖泥中存在大量未知微生物资源。

窖泥微生物代表性基因组的系统发育与多样性

窖泥高丰度rMAGs代谢功能热图

窖泥微生物核心碳代谢途径示意图

窖泥微生物群落演替概念模型

本研究从基因组层面系统阐释了窖泥微生物在长期酿酒驱动下的功能演化路径,提出了“从广谱到特化”的群落成熟模型,为人工窖泥微生物群落的设计与优化提供了新思路。该研究是许正宏教授团队在酿造微生物生态研究领域的又一重要突破。

在窖泥微生物领域的研究中,团队长期深耕不辍,近年来,在《Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety》《Applied and Environmental Microbiology》《mSystems》《Food Chemistry》等国际期刊发表多篇高水平论文,深刻揭示“老窖出好酒”的科学内涵,有效助力中国浓香型白酒产业从 “经验型酿造” 向 “科学型酿造” 转型,为持续提升产品品质、巩固中国白酒的国际竞争力提供了重要技术支撑。

四川大学助理研究员曾燕和四川农业大学钟小忠副教授为论文共同第一作者,许正宏教授为论文通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金项目(32201993和31901658)和中国博士后基金(2024T170375 和 2023M741512)的支持。

从公元1573年到如今,1573国宝窖池群每一天都在创造着持续不间断酿造的历史。经数百年持续酿造,窖池中含有的微生物经过不断驯化、繁衍、富集,形成了非常优越的生态系统,其微生物种类繁多、数量庞大,成为了中国泥窖酿酒工艺研究的极限样本。多年来,泸州老窖始终致力于对1573国宝窖池群的保护、传承和科学研究。2024年,泸州及泸州老窖因其对中国酒业的卓越贡献,也被官方认定为中国浓香型白酒的起源地。

发表评论 取消回复