在这两条叙述路径之间,存在着一段长期被忽略的空白,它既不完全属于现代啤酒,也未被纳入传统酒类的正典叙事。

在近期举办的2025第七届中国国际啤酒技术高峰论坛中,斯坦福大学教授刘莉介绍了中国古代谷芽酒(啤酒)发展演变项目成果。

沿着她的线索向前追溯,我们可以发现,啤酒不再只是近代工业的产物,而成为一条横贯史前酿酒、啤酒技术史与原料史的隐秘脉络。

谷物、发芽、微生物,以及由此产生的社会与仪式意义,共同构成了一段尚未被充分讲述的中国啤酒前史。

▎刘莉 图源@中国酒业协会

面包与啤酒

在人类与谷物关系的最初阶段,面包与啤酒几乎同时进入历史视野,但二者所回应的,并不是同一种需求。

学界通常把距今10000年左右作为农业起源的节点,也有研究说11000-12000年前的西亚地区(新月沃地)已经有了农业发展。

2018年,考古学家在约旦东北部的舒拜卡遗址发现,距今约14600-11600年的纳图凡文化狩猎采集者,已能够将野生谷物磨碎、加水并加热,制作未发酵的面饼。

这些被烧焦的残留物清楚地表明,在农业出现之前,人类已经掌握了加工谷物的技术,并且可能在某些时间和地区对这种资源进行了强化利用。

而在以色列的拉基夫洞穴中,研究者在距今约13700-11700年的墓葬遗址内,确认了以发芽谷物为原料的啤酒酿造痕迹。这一发现同样早于农业起源,意味着发酵饮品并非农业成熟后的附属产物,而是在前农业时代就已出现的独立技术实践。

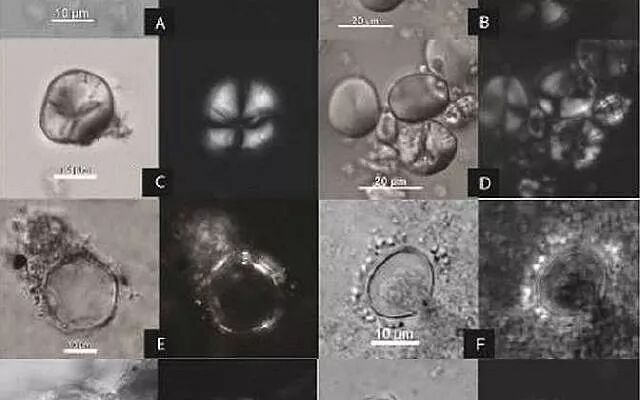

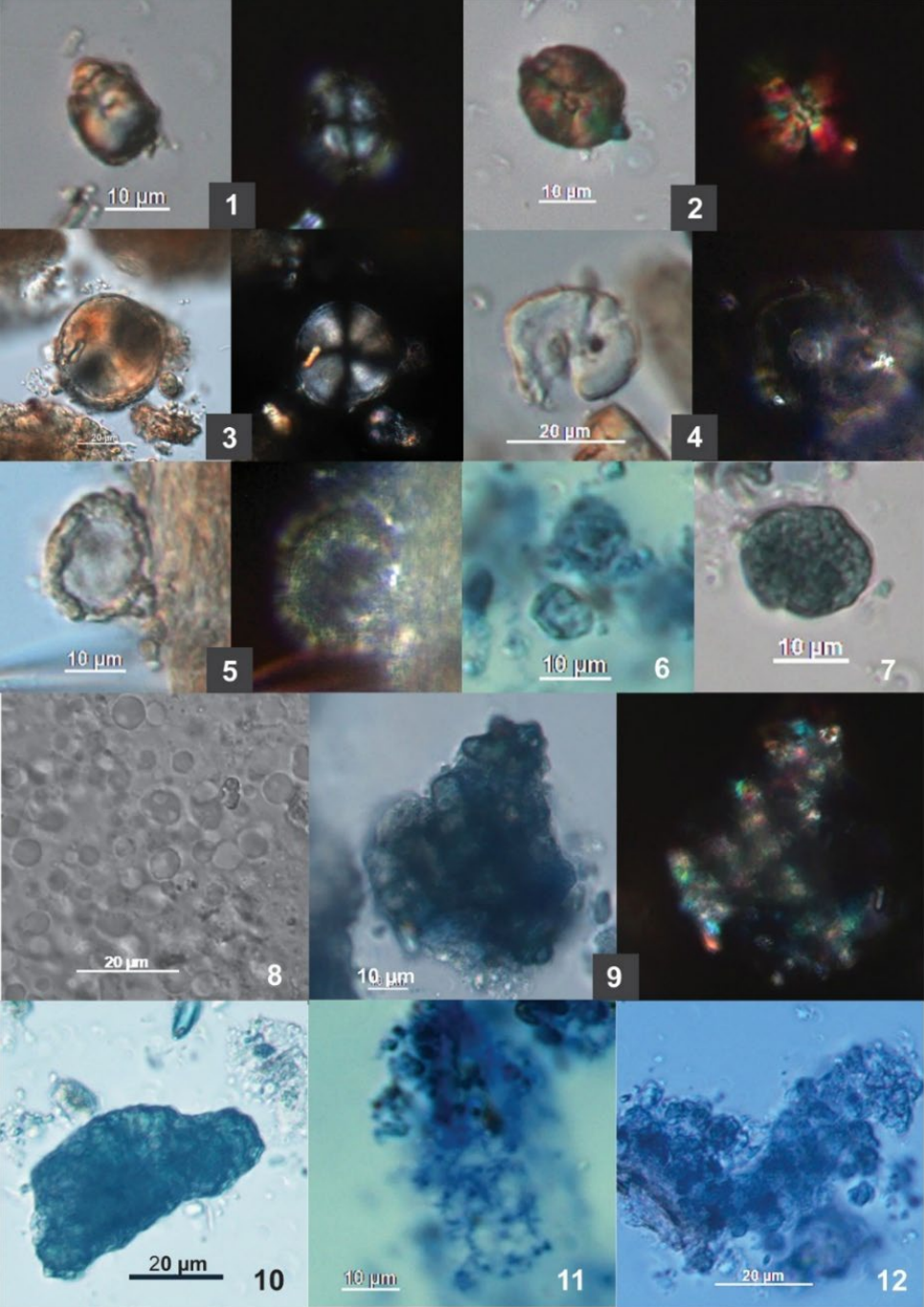

▎刘莉团队从拉基夫洞穴发现的具有糖化发酵特征的淀粉颗粒;(C,E)古代淀粉粒;(D,F)现代对比标本

遗址的空间分布进一步强化了这种差异。面饼遗迹发现在居住区,显然与日常饮食活动相关;而啤酒的证据则高度集中于墓葬与仪式空间。这表明,在早期社会中,啤酒已经超越了日常普通饮品的功能,而成为一种用于集体仪式的特殊媒介,与死亡、祖先崇拜及群体记忆的建构密切相关。

这种结构性差异并不局限于近东地区。在中国传统社会中,酒同样长期活跃于祭祀、盟誓、节令和公共宴饮等重要场合,用以维系社会关系、确认等级秩序,并承担沟通生者与祖先、凡俗与超越世界的功能。

不同文明中高度相似的使用场景提示,酒精饮料在人类社会中的意义,远远超出单纯的饮食范畴,而是深度嵌入社会组织与精神实践之中。

从技术史角度看,啤酒是人类最早掌握的发酵食品之一,代表了对微生物作用的早期利用。它既是一种物质产品,也是一种社会工具,在共享过程中强化群体联系,并在感知层面带来可辨识的意识变化。

在中国语境中,啤酒常被视为近代舶来品,但考古证据显示,事实并非如此。

“我们看到了一些新石器时代的陶器,表面上有很厚的一层残留物,经分析证明是酒器。”

自2012年起,刘莉团队系统收集并分析中国各地遗址陶器上的残留物,逐步重建早期酒类技术的物质证据体系。

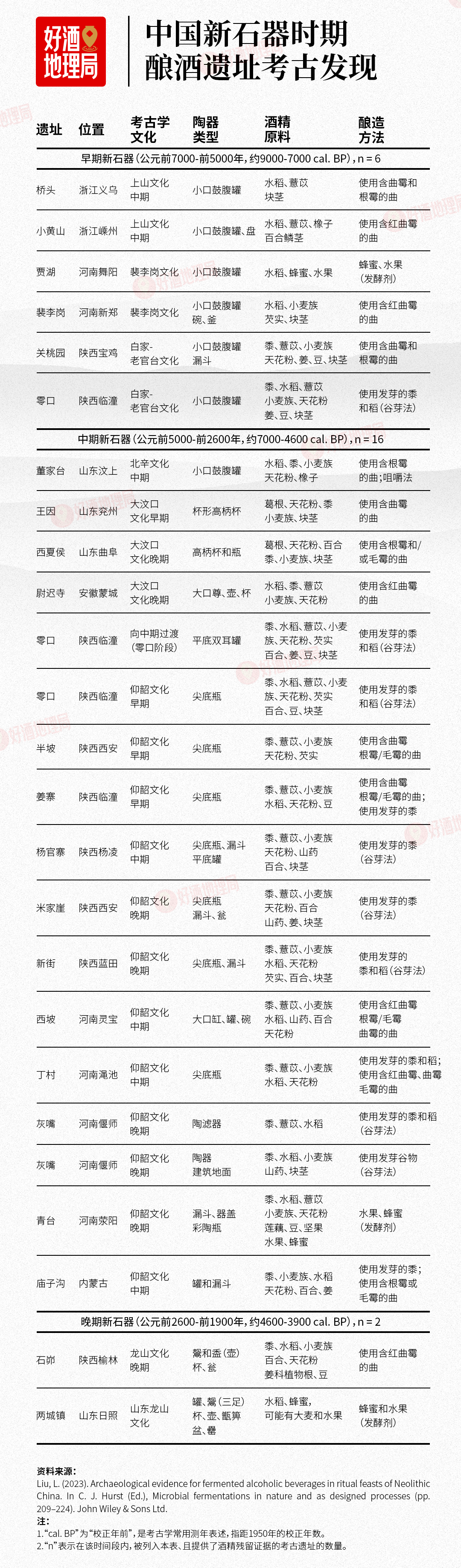

制图@好酒地理局

从目前获得直接酒精残留证据的遗址来看,新石器时代早期(距今约10000-7000年),相关遗址数量虽仍有限,但呈现出的技术路径却高度多样。

在长江下游的上山文化遗址中,人们已能够有意识地使用包含红曲霉、曲霉和根霉在内的复合发酵体系,将水稻、薏苡与块茎类植物反复组合,显示出对外源微生物糖化能力的早期理解;而在河南贾湖,人们则更多依赖蜂蜜和水果中天然存在的糖分与酵母,形成一种无需复杂糖化步骤的混合发酵酒。

更值得注意的是黄河中游及其周边地区呈现出的技术状态。

在陕西宝鸡关桃园、临潼零口等遗址中,研究者同时发现了制曲真菌的化石证据,以及大量来自发芽黍和稻的淀粉残留。这意味着,在相近的时间框架内,人们并未在“用曲”或“用芽”之间作出排他性选择,而是让多种发酵技术并行存在,并在实践中形成开放的技术组合。

这种并行关系在后世文献中得到了延续。

甲骨文表明,商代至少存在酒、醴、鬯三种酒类,其中“醴”已具备以谷芽为核心的酿造特征。周代文献进一步明确了其技术路径,《尚书·说命》中“若作酒醴,尔惟麴糵”一语,清楚地指出“糵”即发芽谷物。多方面证据显示,醴正是中国谷芽酒、亦即啤酒形态的重要前身。

▎先秦时代,人们把用蘖酿出的酒称为“醴”,是中国谷物酿酒的代表。图源@华润雪花

至明代,《天工开物》记载醴酒因“味薄”而逐渐失传,与之相伴的谷芽酒技术亦随之消退。至迟在明中期,以曲为核心的酒类体系已全面取代谷芽酒,成为中国酒文化的主流技术路径。

而今日人们所熟知的啤酒,则是近代经由西方传入的工业化酿造体系。1900年,俄国人在哈尔滨建立乌卢列夫斯基啤酒厂,标志着现代啤酒在中国的本土生产。此时的啤酒已开始系统使用蛇麻(即啤酒花),我国最早的啤酒花种植园于1921年在黑龙江尚志建立,引入德国“哈拉道”等品种。

在这之前,丹麦科学家汉森(Hansen)已经发明了酵母纯培养技术,并于1883年分离出性能稳定的啤酒酵母菌株Unterhefe No.1。该菌株被嘉士伯啤酒厂采用并推广,标志着啤酒生产进入以标准化酵母为核心的现代工业阶段。

2001年,GB 4927-2001《啤酒》国家标准发布,首次对啤酒的术语、分类与技术要求作出系统规定,将啤酒明确界定为:以麦芽、水为主要原料,添加啤酒花,经酵母发酵而成,含二氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒。

图源@千图网

至此,啤酒被牢牢锁定在一套现代工业与法规框架之中,而其在中国历史中曾经存在的另一条技术路径——以发芽谷物为核心、无需啤酒花、亦不依赖纯培养酵母的谷芽酒,则被逐渐遮蔽。

那么,作为啤酒形态在中国本土语境中的早期表达,谷芽酒究竟是如何被酿造出来的?

“看见”谷芽酒

酒之所以长期游离在考古学讨论的边缘,很大程度上是因为它难以被直接看见。陶器会留下器形,谷物会留下炭化颗粒,而酒在完成它的功能之后,往往什么都不剩。即便器物保存下来,液体也早已消失,人们只能凭经验推测,却很难真正确认一系列酿酒行为是否存在。

刘莉团队多年的研究反复证明,不同的酿酒技术,并不会在考古记录中完全消失,而是会在微观层面留下可重复、可识别的差异。这套分析框架的第一个关键支点,便是对微生物及其作用痕迹的识别。

2004-2006年,陕西省考古研究院对米家崖遗址进行了抢救性发掘。该遗址主体年代为公元前3400年至2900年,发掘中出土了大量阔口罐、漏斗和小口尖底瓶。这三类器物的内壁,普遍附着一层浅黄色残留物。

▎米家崖遗址H82(灰坑)的谷芽酒酿造工具组合

从器形组合来看,它们恰好对应谷芽酒酿造的三个关键环节:糖化、过滤与发酵储藏。更值得注意的是,在两个灰坑中,各发现了一个小型陶灶。对于谷芽酒而言,低温加热是糖化阶段的核心操作,而灰坑中的灶,恰好可以在一定时间内维持相对稳定的温度环境。

基于这些线索,刘莉团队提出假设:米家崖的这组器物,很可能构成了一整套谷芽酒酿造工具。

为了验证这一判断,团队对陶器内壁残留物进行了系统分析,包括淀粉粒、植硅体以及化学成分检测。在提取的541颗淀粉粒中,有488颗可被明确鉴定,主要来自黍、小麦族、薏米,并包含少量块根类植物。

其中,约三成淀粉粒呈现出明显损伤,这些损伤具有高度指向性。

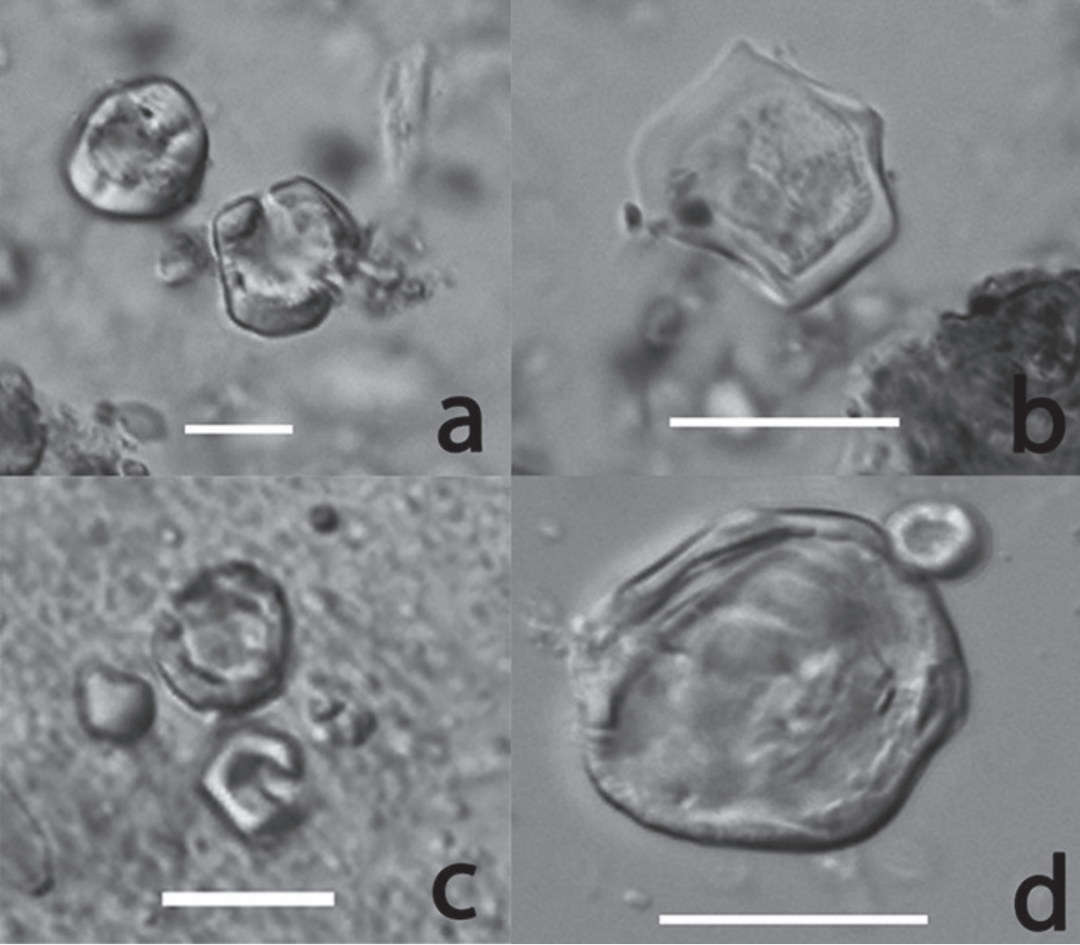

▎米家崖陶器和酿酒实验中的受损淀粉粒

一类淀粉粒表面出现大小不一的缺坑和裂沟,部分个体甚至接近空心;另一类则表现为膨胀、折叠与变形,部分淀粉粒已发生聚积或融合。

这两种形态变化,恰好分别对应谷物发芽过程中酶对淀粉的分解,以及糖化阶段低温加热所造成的糊化效应。

植硅体分析进一步强化了这一判断。

▎米家崖陶器残留物中的淀粉粒和植硅体(DIC 和偏光视野)

残留物中不仅发现了大量黍亚科植硅体,还在部分样品中识别出黍稃壳特有的η—型长细胞植硅体;十字型植硅体的多样性则与薏米高度吻合;而早熟禾亚科中大量出现的绞合状树枝型植硅体,其形态数据与大麦最为接近。这意味着,米家崖的酿酒原料并非单一作物,而是包含黍、薏米与大麦的组合。

由于谷芽酒需要使用未脱壳的谷物,颖壳来源的植硅体也进一步证明,这些器物确实用于谷芽酒酿造。

在化学分析中,研究者还检测到了草酸根离子。草酸是谷物在糖化和发酵过程中产生的副产物,其钙盐形态常被称为“啤酒石”,是鉴定古代谷芽酒的重要标志性化合物。部分样品中草酸根含量达到0.05%-0.08%,与谷芽酒酿造过程高度吻合。

为建立更为可靠的对照体系,研究团队进一步开展了谷芽酒酿造的模拟实验。实验过程依次包括发芽、糖化与发酵三个阶段:首先将谷物种子浸泡至发芽后沥水晾干;随后将发芽谷物捣碎,与温水混合并维持约65°C的温度,持续约两小时完成糖化;最后将芽浆冷却至室温,封闭容器以形成相对缺氧环境,约两日后完成基础发酵。

实验结果显示,发芽后的淀粉粒普遍在中心形成缺坑和裂沟,糖化阶段出现膨胀与变形,而发酵完成后,淀粉粒的形态破坏程度进一步加剧,与米家崖遗址中的考古样本高度一致。

▎中国最早开始的酿酒活动就是谷物酿酒。图源@《中国酿造》纪录片

三类证据相互印证,说明仰韶时期的人们已经掌握了一种较为成熟的混合谷芽酒酿造技术,并具备对温度和工序的基本控制能力。

这一分析框架的可靠性,并未止步于史前考古。

近期发表在《Heritage》(遗产,IF=1.9)期刊上的文章中,刘莉团队同样应用了这一套微观标准。

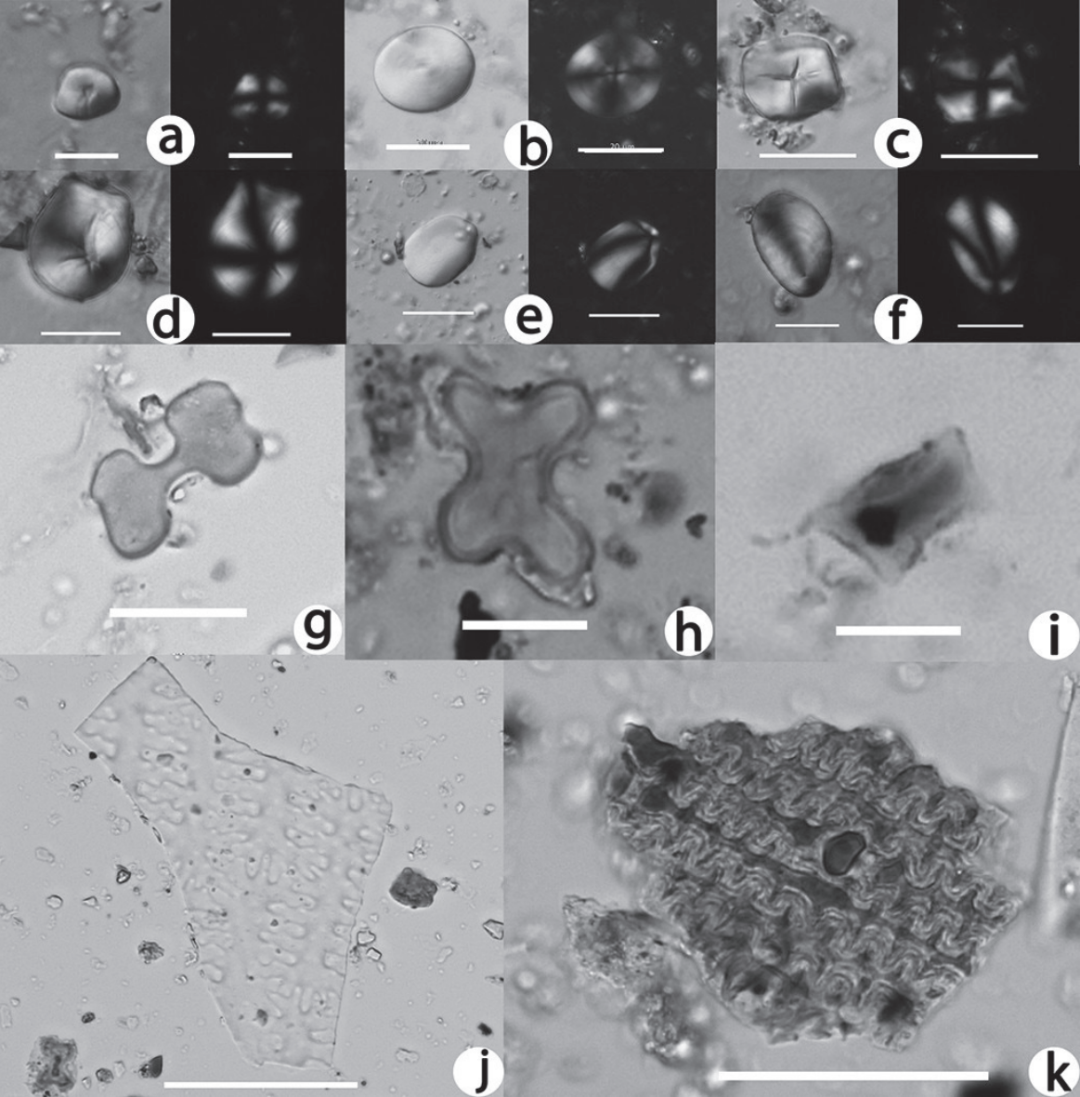

团队对西安金代李居柔墓出土梅瓶内完整液态残留物进行分析。显微镜下,高粱和小麦淀粉粒呈现出典型的中心空腔结构,而样本中未发现任何曲霉、根霉等丝状真菌的孢子或菌丝,这是排除曲发酵的决定性证据。残留淀粉粒普遍呈现“中心被掏空形成空腔,但外围轮廓相对保存完好”的独特糖化损伤模式。

研究团队通过实验考古,模拟了高粱发芽、糖化、发酵的全过程,发现实验样本产生的淀粉损伤特征与古液体样本完全一致。

这种损伤模式是谷物发芽激活内源淀粉酶,并在后续糖化中作用的典型结果,与曲酒中霉菌作用于淀粉的损伤模式不同。

其酿造方法涉及使用发芽的高粱和小麦作为糖化剂,并加入蒸煮过的水稻和芡实作为发酵基质。

▎在西安金代李居柔墓出土梅瓶内液态残留物中鉴定的微化石类型

这种跨越数千年的技术对应关系,说明谷芽法并非某一时代的权宜之计,而是一条被长期验证、反复使用的酿酒路径。

更加值得关注的,是这些原料所透露出的历史信息。

被“遗忘”的高粱

黍和粟是中原地区最早、最稳定的驯化作物,而大麦在同时期的宏观植物遗存中几乎没有出现。

已知的大麦遗存多集中在公元前2000年之后的青铜时代,数量也十分有限。米家崖遗址中与酿酒直接相关的大麦证据,将这一时间大幅提前,也暗示了它进入中原的方式。

相比是否适合作为主粮,大麦在发芽和糖化中的优势,显然更容易被酿酒活动所利用。它可能正是以这种技术性的角色,被引入并保留下来。

▎大麦作为人类早期驯化的作物之一,参与酿酒的历史相当久远。摄影@好酒地理局

而金代墓葬中出土的酒液残留中的高粱作为酿酒原料被直接鉴定出来,这是中国考古学中,首次在啤酒类饮料中直接鉴定出高粱作为酿酒原料,也为高粱在东亚的早期应用提供了明确的物证。

高粱原产于撒哈拉以南的非洲,其向东传播的时间与路径,长期存在争议。

在中国境内,已知最早的炭化高粱遗存发现于北京地区,年代为金代早中期,这意味着在相当长的一段时间里,高粱并未进入中原的主流农业体系。

这两个结论为今天重新讨论啤酒原料打开了一个不同的视角。

如果历史上的酿酒技术,曾多次成为新谷物进入中国的重要入口,那么当下关于啤酒的讨论,或许同样不必被单一原料所限定。

而在这些被提前验证的谷物中,高粱的处境,尤为耐人寻味。

▎在国内,地位最显赫的酒粮非高粱莫属——近8000亿的白酒产业仰仗于它。图源@贵州珍酒

在中国,高粱在白酒体系中占据着几乎不可替代的核心地位。围绕高粱的研究,也早已超出“产酒精”这一单一目标。高粱多酚、高粱蜡等多种生物活性物质的功能被不断揭示,使其在风味、健康与功能性层面都展现出独特优势。这意味着,从原料潜质来看,高粱是一种被高度开发、深度理解的酿造作物。

但这种成熟的认知,却并未顺理成章地进入中国啤酒领域。

从全球视角看,高粱啤酒并非边缘实践。在非洲,以高粱为主要原料酿造的浑浊、略带酸味的高粱啤酒,已有数百年历史,长期以家庭或社区小作坊的形式存在。随着工业化进程和现代欧洲型啤酒技术在非洲的传播,这一传统并未消失,反而发生了转型:百威英博、喜力等国际啤酒集团,开始系统开发以发芽高粱为基础的拉格型高粱啤酒;尼日利亚、南非等国的育种专家,也已选育出多种适用于啤酒酿造的高粱品种。

图源@AI生成

反观中国,这一条路径却显得断裂而迟缓。早在20世纪80年代,山西农科院就曾尝试以高粱为原料进行啤酒发酵;华润雪花啤酒(中国)有限公司产品研发总监刘月琴也明确表示,她曾系统研究过高粱制芽及其在啤酒酿造中的应用潜力。但时至今日,国内市场上依然难以见到真正以高粱或高粱芽为核心原料的啤酒产品。

当这一断裂被放置在更大的产业背景中观察,其背后的结构性问题便愈发清晰。

今天,中国已是全球最大的啤酒市场之一,但在原料结构上却高度依赖进口。据海关总署数据,2024年,我国累计进口大麦1424万吨,同比增长25.8%;啤麦使用量长期稳定在每年500万-530万吨,而国产大麦年产量仅约90万-120万吨,其中符合优质啤酒标准的比例更低。

在这一背景下,华润啤酒于2021年发起“国麦振兴”战略,试图打通“品种—种植—酿造”协同关系的系统工程。通过标准化种植、耐旱品种筛选、精准农业与质量监控,到2025年,已在内蒙古、西北与江苏三大产区完成2万亩国产大麦标准化种植,国产啤麦在浸出率、浊度、脆度等关键指标上显著提升,与进口麦芽的差距持续缩小。

▎呼伦贝尔的麦浪,是华润啤酒迈步“国麦振兴”的产物。图源@华润雪花

但如果将视野放得更长远一些,问题或许并不止于“大麦够不够”。

国家大麦青稞产业技术体系首席科学家郭刚刚表示,中国大麦育种已从“追求产量”转向“强调品质与适配性”,但长期以来,品种选择、种植方式与酿造需求之间缺乏协同,限制了原料潜力的释放。

他更进一步提出,区域化、风土化的原料与酿造结合,可能成为未来的重要趋势,不同产区,用当地的谷物和水土,酿造具有明确地域风格的啤酒,其原料占比甚至可能达到一半以上。

这一判断,也将讨论自然地引向一个更开放的原料视野。

图源@AI生成

ASBC科研委员会主席、Boortmalt酿造科研与创新总监尹象胜提出“多彩谷物”概念。

在他的框架中,高粱、青稞、荞麦、燕麦等谷物,是各自拥有独立潜力的酿造原料。随着现代分析技术的发展,这些变化可以被精准捕捉,从而使啤酒原料的创新,超越单纯的风味探索,延伸至健康、功能性与文化叙事层面。

他用威士忌的例子做了一个极具启发性的类比:苏格兰的大麦塑造了苏格兰威士忌,而美国因地制宜地选择玉米,才孕育出波本威士忌这一独立品类。换言之,真正成熟的酒类酿造传统,往往不是复制他者,而是充分消化本土原料后形成的结果。

回到中国,这一逻辑并不陌生。无论是史前谷芽酒中对黍、大麦、薏米的组合使用,还是历史时期高粱在啤酒中的率先出现,都表明:中国啤酒创新的历史经验,本就建立在对多样谷物的长期试探之上。

因此,当下关于啤酒原料的讨论,或许不必局限于“进口大麦能否被国产大麦完全替代”,而应进一步追问:中国啤酒,还可以用什么粮食来酿?

参考资料:

[1]王佳静,刘莉,Terry Ball,等.揭示中国5000年前酿造谷芽酒的配方[J].考古与文物,2017,(06):45-53.

[2]李光晨,潘季淑,李正应,等.世界各国和中国啤酒花生产状况[J].北京农业大学学报,1993,(S5):88-93.

[3]白逢彦.走出青藏高原:拉格啤酒酵母的起源与演化[J].微生物学报,2022,62(11):4188-4201.

[4]Liu, L. (2023). Archaeological evidence for fermented alcoholic beverages in ritual feasts of Neolithic China. In C. J. Hurst (Ed.), Microbial fermentations in nature and as designed processes (pp. 209–224). John Wiley & Sons Ltd.

[5]LIU L, LIU X Y, YU C L, et al. Preserved 800-Year-Old Liquid Beer in a Jin Dynasty Vase: Evidence of Malted Sorghum–Wheat Fermentation in Xi’an, China[J]. Heritage, 2025, 8: 426.

[6]LIU L, ZHANG J P, LI J B, HE Y H, GAO Z Z, JIANG L P. Identification of 10,000-year-old rice beer at Shangshan in the Lower Yangzi River valley of China[J/OL]. PNAS, 2024, 121(51)[2024-12-09].

[7]陆健.高粱制芽及啤酒酿造进展[J].中外酒业·啤酒科技,2019,(09):34-36.

发表评论 取消回复