这是今年5月江南大学生物工程学院发布的“醉美中国酒”微专业招生简章页面上的一句注脚,埋在网页最下方,不显山不露水,甚至得划好几下才能看到。

制图@好酒地理局

但这串数字背后,藏着的是一所高校在中国酒业版图上的份量。

放眼全国,没有任何一所高校,能像江南大学这样,在酿酒领域留下如此浓墨重彩的集体印记。

而当我们说“江大出大师”,其实说的不只是名气,更是一种路径。

这里不仅培养了代代名师、大师,也孕育出引领行业走向科研化、国际化的中坚力量。

它在中国酒业的历史发展中举足轻重,而中国酒业的现在和未来,有一大部分,正在这里发酵、生长。

不是“学院派”

江南大学是培养酿酒人才的“黄埔军校”,已成为共识。

在1952年中国高等教育第一次院系调整时,从当时亚洲最好的大学(原国立中央大学)而来的南京工学院成立了新中国第一个食品工业系,1958年食品工业系整体搬迁到无锡成立了“无锡轻工业学院”,这是我国第一个发酵工程专业,是一所汇聚全国最强师资的新学院,既没有光环,也没什么“酿酒大师梦”。

彼时的中国,正处在轻工业的起步期,百废待兴、人才奇缺,国家急需一批肯钻研、真下苦功夫的技术骨干。

在此的背景下,江南大学的前身,悄悄成为一个属于“实干家”的舞台。

● 季克良(曾担任茅台酒厂技术员、生产科副科长、副厂长、厂长、总工程师、董事长等职务)

● 高景炎(曾担任中国食品发酵工业研究院副院长、中国酿酒工业协会副理事长、北京酿酒总厂厂长等职务)

● 施炳祖(曾担任第三、第四届全国评酒会黄酒组评委)

● 丁祥庆(曾担任贵州轻工业研究所所长)

● 陈森辉(曾担任江苏双沟酒厂厂长)

● 毛如九(曾任江苏双沟酒厂总工)

● 华正兴(曾担任重庆啤酒厂厂长,后成为重庆啤酒董事长)

● 唐万裕(曾在四川古蔺县酒厂担任管理员,并在五粮液酒厂担任技术副厂长和科研所所长)

● 任玉茂(曾任泸州老窖副厂长、泸州老窖酒传统酿制技艺第20代传承人)……

这些在中国白酒现代史上熠熠生辉的名字,都曾从这里出发,在时代的大潮里被磨炼、成就。

他们不是被一套“培养方案”教育出来的优标学生,而是在国家的需要中,与时代共振,一步步走成了行业的脊梁。

中国白酒现代史上很多重要时刻与江南大学息息相关,且影响深远。

例如,作为“江南大学最年长的校友”,白酒泰斗秦含章于1962年开启了在中国白酒史上具有划时代意义的“汾酒试点”。据悉,整个试点期间参与工作的共有56人,其中无锡轻工业学院专门派出了一个毕业班的学员投入试点。

▎1964年,秦含章带队深入汾酒厂蹲点,“汾酒试点”由此展开。图为汾酒试点成果资料。图源@中国酒业协会

他们用近两年时间,对汾酒的整个工艺流程展开系统研究,从原料、制曲、发酵到勾调、检测,几乎没有一个环节被遗漏。

这一代年轻人把实验室搬进酒厂,在实地磨炼中奠定了白酒科技化的基础。

1992年,也就是汾酒试点的三十年后,一位江南大学毕业生接过接力棒。她叫韩英,毕业后立马扎进汾酒工作,后来成为汾酒的总工程师。

▎韩英 图源@中国酒业协会

2014年,她参与的“风味导向的固态发酵白酒新技术及应用”项目,拿下国家技术发明奖,让汾酒成为目前业内获国家级科技奖项最多的企业。

而这个项目的主导者,是韩英在江南大学的指导老师,也是从江南大学走出来的中国第一位白酒博士——徐岩。

▎徐岩 图源@江南大学

1980年,徐岩考入了无锡轻工学院的发酵工程专业。

毕业后,徐岩留校任教,并于1987年起师从朱宝镛、章克昌、顾国贤等国内发酵工程领域的开创者,攻读硕士、博士学位。他成为上个世纪我国最早从研究生阶段就专注白酒科学研究的先行者之一。

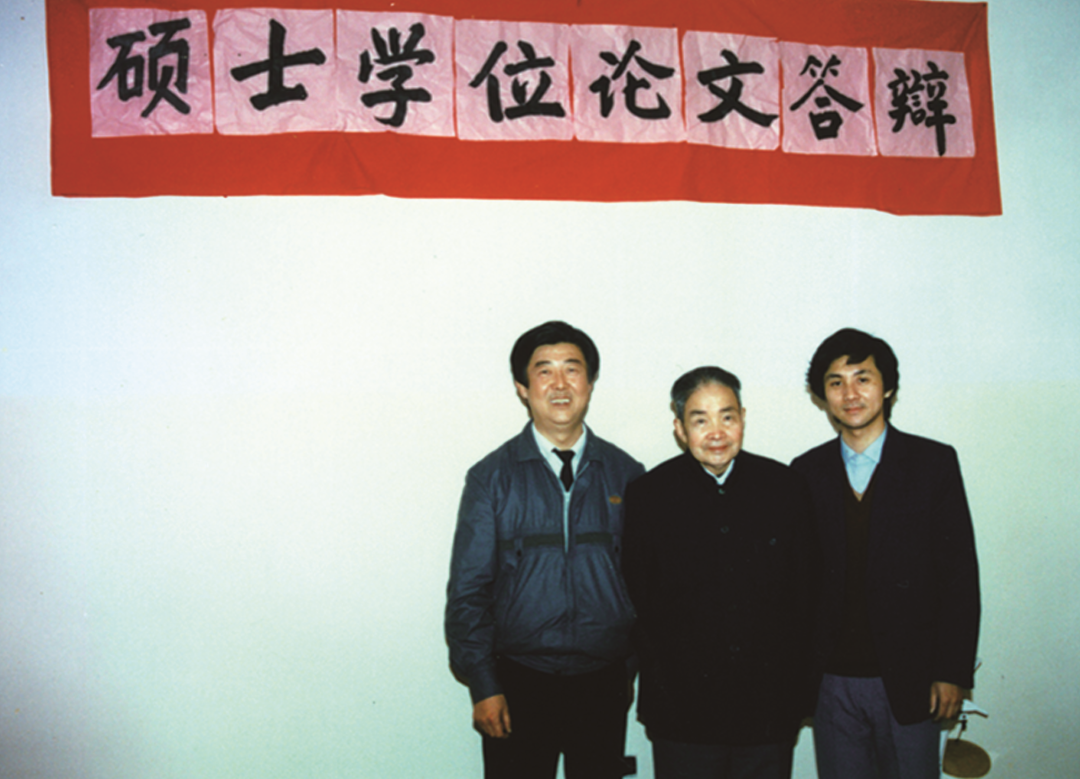

▎朱宝镛教授(中)、顾国贤教授(左)参加徐岩(右)硕士答辩。图源@江南大学生物工程学院

1987年9月在全国白酒专家第一届理事会期间,徐岩的工程型研究的项目得到了古井贡酒的高度认可。之后,他开始频繁往返于古井贡酒与高校之间,在古井贡酒的酿造实践中不断验证和深化自己的专业所学。

这期间古井贡酒的技术总工为孙松华,是比高景炎晚十届毕业的江南大学“小师弟”,也是古井贡酒酒厂第一位大学生,直到退休,孙松华始终坚守在酿酒一线,默默耕耘。

“我在古井做研究生课题研究时孙松华就是技术老总,言传身教而受益良多。”徐岩回忆那段亦师亦友的时光岁月,也就是那时候开始,江南大学与遍布各地的酒企开始了“理论联系实际”的磨合与技术拓展。

图源@江南大学

1991年,徐岩赴日本东京大学农学部、京都大学农学部深造,后来又多次前往加拿大、美国从事访问研究。他开始意识到传统的东方酿造智慧如何焕发青春,如何传承中去创新,白酒“神秘风味”的牛鼻子的背后,或许并非只能凭经验传承,科学——也许可以介入、解析,甚至重构这一切。

2005年,是白酒科技化进程中一个重要的转折点。那年,徐岩赴美国俄勒冈州立大学从事访问研究结束后,同时受时任茅台董事长季克良之邀,承担“茅台酒风味物质解析、微生物研究”课题。

同年,一篇名为《近红外光谱技术及其在白酒质量控制中的应用展望》在《酿酒》杂志上发表,作者为王莉、季克良、徐岩。

这三个人是江南大学的校友,亦是师徒。

2002-2005年,王莉在江南大学轻工技术与工程专业攻读工程硕士学位期间,曾受徐岩指导,后来担任过茅台的技术总工,如今是茅台集团党委副书记、副董事长、总经理。

也是在2005年,季克良带着厚厚的研究报告回到了茅台,这份成果不仅帮助茅台酒风味从“靠经验”走向“有理论”,还促成了行业著名的“白酒169计划”形成和实施。

自此,江南大学为代表的白酒科研团队,正式进入“风味化学”与“群体微生态”研究时代,开启了白酒科研的“第二次浪潮”。

▎作为中国发酵工程学科的诞生地和国家酿酒发酵领域的双一流学科,江南大学被视为食品发酵工业的“黄埔军校”。图源@视觉中国

江南大学,从来不是“学院派”。其培养出了一代又一代白酒科研人才,他们不坐在象牙塔里纸上谈兵,而是长期扎根现场、与现实问题共振。

接棒者们

“你们大学搞的白酒研究,跟我们的白酒研究不是一码事。”

在全国白酒专家第一届理事会期间,白酒泰斗沈怡方对徐岩说了这样一句话。

这句略带质疑的话语,折射出行业前辈与高校科研之间的认知鸿沟,也激发了徐岩深层的反思——高校的研究该如何真正落地?实验室成果怎样才能为白酒产业赋能?

正是这场代际碰撞,推动了江南大学走向一线酒厂,实现了学术研究与产业实践的深度融合。

▎江南大学生物工程学院创建了我国第一个发酵工程国家重点学科,是我国工业生物技术领域,特别是发酵工程学科中,最具品牌影响力和竞争力的高等教育基地之一。

显然,徐岩听进去了,并在担任江南大学副校长、生物工程学院院长期间,付诸了系统的实践。如今,他的学生们正活跃在我国白酒发展的第一线。

除了上述提到的王莉、韩英,还有五粮液股份公司技术总顾问赵东,洋河股份总工程师、国家级非物质文化遗产代表性传承人周新虎,陕西西凤酒股份有限公司总工程师冯雅芳,江苏今世缘酒业股份有限公司副董事长、副总经理兼总工程师吴建峰,河南仰韶酒业集团党委书记、董事长侯建光……

制图@好酒地理局

他们不仅传承了江南大学“脚踏实地、敢为人先”的科研精神,也正在以扎实的技术和系统的研究,在白酒科技前沿不断开疆拓土。

从这些校友近年来的研究成果中,可见一斑:

赵东团队借助顶空固相微萃取—全二维气相色谱-飞行时间质谱(HS-SPME-GC×GC-TOF-MS),首次系统解析了浓香型白酒在蒸馏过程中的318种风味物质变化规律,为“量质摘酒”和贮存分级提供了坚实的科学依据。

周新虎团队从洋河浓香型酒醅中分离出12株具有高产酸能力的菌株,并揭示其与乙酸、乳酸生成的时序关系,为优化发酵工艺、提升风味稳定性提供了理论支撑。

冯雅芳团队通过先进色谱技术分析凤香型白酒不同贮存年份中的挥发性风味物质,最终锁定486种高可信度化合物,厘清了年份酒香气差异的关键物质基础。

吴建峰团队设计出可实时监测温度、氧化还原电位、氧气含量的浓香型白酒固态发酵反应器,既保留了传统工艺精髓,又实现了数字化采样与智能监控,为白酒智能制造探索出切实路径。

侯建光团队依托高通量测序技术,揭示了陶融型白酒窖泥菌群的空间异质性与退化机制,并分析了影响其结构的关键理化因子,为窖池系统修复和提质提供了精准靶点。

如今,这些走出校园、走进车间的弟子们,正是江南大学“白酒血统”的延续者。他们的研究呈现出鲜明的江南大学式风格:问题导向、工艺根植、技术跨界、成果可用。

以风味为核心,从赵东解析蒸馏过程中的风味演变,到冯雅芳系统揭示年份酒香气差异,他们延续了江南大学“风味结构与呈香机制”研究路线,融合仪器分析与感官评价,彰显科学与工艺并重的理念。

以微生物为根本,周新虎聚焦酒醅产酸菌功能,侯建光探索窖泥微生态修复,体现出“微生物主导发酵”的核心理念,是江南大学微生态工程传统的延续与拓展。

以装备与数字化为抓手,吴建峰研发固态酿酒发酵反应器,实现了对白酒传统工艺的数字化还原与过程监控,践行了江南大学“传统工艺现代表达”的技术路线。

以产业落地为导向,他们将研究成果应用于五粮液、洋河、西凤、今世缘、仰韶等一线企业,把“从车间中来、回车间中去”的理念落到了实处,延续了江南大学一贯的实干风格与产教融合传统。

他们已经成为行业骨干,而近年来,茅台、五粮液、汾酒、洋河、古井、习酒、西凤、今世缘等头部企业又有二十多位技术骨干在徐岩教授实验室中定向培养攻读博士生学位,下一个“季克良”会在哪一间实验室诞生,我们不得而知。

白酒科研的接力棒从未停下,今天的江南大学,依然灯火通明,培养着新一代的技术中坚。

推动一个产业向前

江南大学还能培养出大师吗?

这是一个越来越多人在思考的问题——尤其是在老一代白酒大师逐渐淡出行业舞台的当下。

白酒,正站在传承与变革的十字路口:一方面是千年技艺的守正传承,另一方面是人工智能、智能制造、感官科学等现代技术的深度嵌入。在这样的时代背景下,谁来接棒?谁又能成为下一个大师?

答案或许没有想象中那么遥远。

▎早在2009年,金徽酒就已经与江南大学结缘,在生物发酵领域建立起技术合作关系,并在此后持续加深。图源@金徽酒

2022年起,金徽酒与江南大学建立起战略合作框架,聚焦三个方向展开深入研究:人工窖泥培养、大曲微生物体系,以及白酒风味物质机制。2023年,江南大学教授徐岩正式受聘为金徽酒首席科学家,带队驻厂支持。这不仅是一次校企合作的深化,更像是一种“师带徒式”的知识与经验接力。

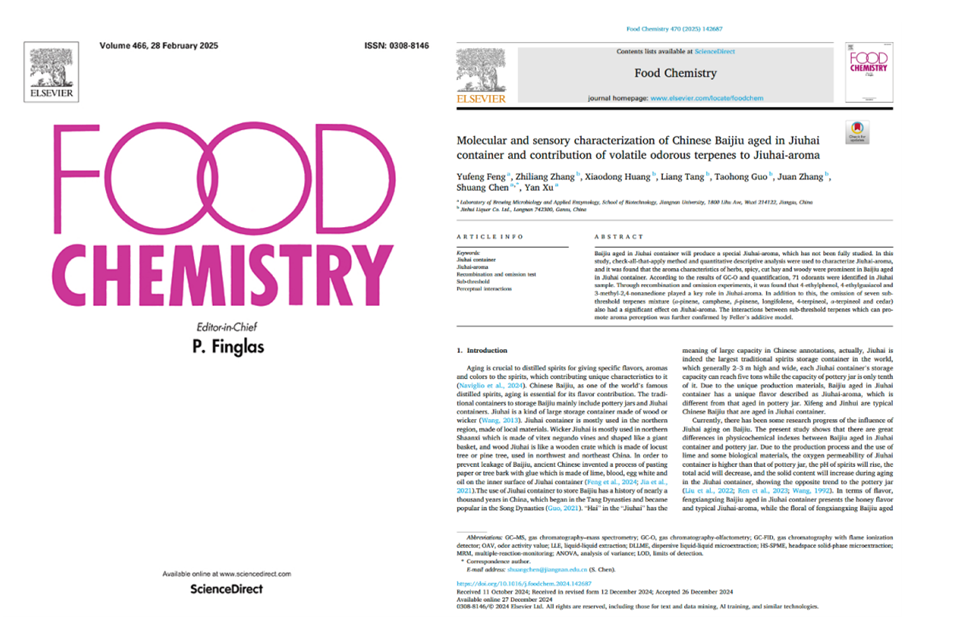

今年年初,双方团队合作完成的一项重磅科研成果:一篇刊登于国际顶级期刊《Food Chemistry》的研究论文,首次科学揭示了“木酒海”这一传统贮酒容器对白酒老熟品质的关键影响机制。

过去,“酒海藏,年份长”是酿酒师口口相传的经验。但如今,江南大学团队用现代分析方法破解了木质容器微氧环境下的风味物质转化过程,揭示了贮藏中微生物与木材活性组分的协同作用。这不仅赋予传统技艺以科学支撑,也为“传统+现代”的白酒工艺革新打开了新大门。

更重要的是,这样的科研项目已经成为学生深度参与的实践平台——从实验设计、实地采样到数据建模、论文撰写,江南学子在真实科研场景中不断锤炼。

如果说金徽酒的合作项目偏重“传统科学化”,那么李渡酒业与江南大学的合作,则更像是一次“科技白酒”的前沿实验。

图源@李渡酒业

在今年6月举行的“以智提质 与AI共酿”研讨会上,江南大学展示了其在古窖池微生物群落解析与菌种优化方面的阶段性成果。通过深入挖掘李渡元代古窖池微生态,团队不仅描绘出微生物群落演化图谱,更与AI技术结合,实现了菌种的智能筛选与培育,显著提升了产品风味的层次感和稳定性。

更值得注意的是,江南大学还正联合李渡酒业共同开发AI驱动的风味配方分析模型,并联动消费大数据,预测未来风味趋势、定向开发产品,最终打通“从生产端到消费端”的产业闭环。这种路径,已不仅是酿酒技术的延伸,而是对白酒产业链思维模式的根本性革新。

这背后,活跃着一批江南大学的年轻科研人员和学生团队。

四川某高校食品专业的应届毕业生小李(化名)正在备考江南大学酿酒专业研究生。她向「#好酒地理局」表示:“从目前的情况来看,江南大学在本科阶段就为学生提供了与酒厂接触的机会,实践经验既扎实又丰富。如果立志投身酒业,江南大学无疑是大家心中的‘梦校’。”

据介绍,从大二开始,江南大学酿酒工程专业就为学生精心设计了大量实践验证课程。课程体系循序渐进,从工程实训、系统实战到参与真实项目,几乎每一名学生都在“干中学、学中干”的过程中建立起对白酒生产全过程的理解。

不仅如此,学校开设的“醉美中国酒”微专业,更是体现了其在新时代育人上的战略眼光。该专业紧密围绕酿酒学科的国际前沿与国家“新质生产力”发展目标,立足工业生物技术特色,依托轻工学科深厚底蕴,将传统酿酒工艺与现代生物工程技术有机融合,致力于培养具备酿造技能、品鉴能力与工厂管理素养的复合型人才。

▎点击查看大图 制图@好酒地理局

通过这一专业的系统学习,学生不仅能够掌握酿酒工程的基本理论与核心技能,还具备从事酿造系统开发、品质控制与生产管理等工作的综合能力。毕业后,他们将在白酒及相关产业中拥有广阔的职业前景与发展空间,为行业的可持续发展贡献新生力量。

“江南大学还能培养出大师吗?”

也许,我们可以这样理解“大师”这个词:不再局限于一个人是否“独步酿艺”,而是看他是否推动一个产业向前。

江南大学的课堂,正在变成未来白酒的大实验室,它培养的人才,也许不是旧意义上的“酿酒宗师”,但他们已经在新的白酒产业图谱上,成为不可或缺的核心力量。

而这,正是新时代“大师”的模样。

参考资料:

[1]黄润娜,侯建光,崔璐芸,等.陶融型白酒正常和退化窖泥细菌群落多样性解析及其理化影响因素[J].中国酿造,2022,41(08):25-31.

[2]刘志鹏,杨康卓,王建力,等.全二维气相色谱结合飞行时间质谱解析浓香型白酒蒸馏过程中风味组分的变化规律[J].食品与发酵工业,2025,51(02):338-344.

[3]刘凡,仇钰莹,周新虎,等.洋河浓香型白酒酒醅中产酸细菌与有机酸合成的相关性研究[J].食品与发酵工业,2018,44(12):22-29.

[4]孙宗保,宗艺冉,潘浩东,等.多维参数实时监测的浓香型白酒固态发酵反应器设计及功能验证[J].中国食品学报,2025,25(04):209-220.

[5]任金玫,陈君平,贾玮,等.全二维气相色谱-飞行时间质谱测定凤香型白酒中挥发性风味物质[J].中国酿造,2023,42(06):231-238.

▎该论文明晰了金徽酒“酒海藏、年份长”的科学内涵。图源@Food Chemistry

▎该论文明晰了金徽酒“酒海藏、年份长”的科学内涵。图源@Food Chemistry

发表评论 取消回复