“酒中珍品”为何产自汇川?

“85鉴定”精神为何始于汇川?

这些问题,其实四十年前就有了答案。或者说,这些问题本身就是答案。

2025年深秋的遵义,空气中飘散着酿酒高粱首次蒸煮的香气。

贵州珍酒#“85鉴定”40周年大会 现场,大屏幕上闪动着陈年影像,记录着一群科学家与专家严肃而专注的评酒画面。台下,那场历史性鉴定会的亲历者与他们的后人静默观看。

▎“85鉴定”40周年大会期间,与会人员现场观看“85鉴定”史料画面(左右滑动查看更多)

四十年,足以让小树参天,也可以让一个名为“茅台酒易地生产试验”的国家级科研项目褪去神秘,成长为今天贵州最大的民营酒企和港股白酒第一股。

而这一切故事的起点与核心,都绕不开一个地名——遵义汇川。

为什么是汇川?这片土地隐藏着怎样的自然密码,能够承接一个时代的重托,并将科学的设想酿成现实?

答案,在历经十年、三千次实验后已然清晰,而珍酒人又用了四十年让它更加丰富。

缘起·一项国家级科研试验的地理选择

一切伟大的开始,往往源于一个朴素而坚定的愿望。

上世纪中叶,为了让更多人能品尝到优质酱香美酒,一项旨在扩大优质酱酒生产的国家级科研项目被提上日程。这个后来被称为“中国白酒一号工程”的项目,承载着时代的期望。

然而,顶级风味的诞生,往往与特定的自然生态深度绑定。要“易地”探寻风味的边界,无异于一次科学上的长征。

选址,成为成败的第一关键。

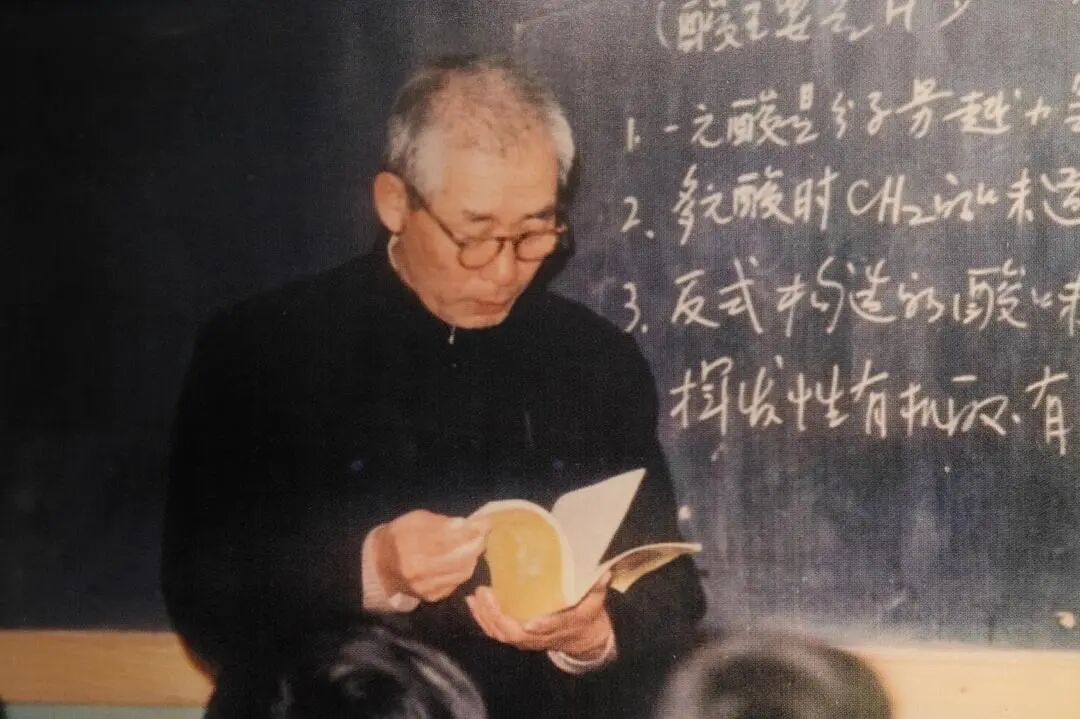

▎周恒刚 图源@周恒刚酿酒科学文化研究院

项目的灵魂人物、“85鉴定”委员会主任委员、酒业一代宗师周恒刚,在项目初期便提出了一条核心建议:“一定要找与原生地微生物生态环境相近的地方建立基地。”

这个建议,在当时堪称超前。它意味着选址不仅要考虑地理位置的便利,更要深入研究微生物环境、气候条件、水土特性等科学参数。

于是,科学的探针开始在黔北大地扫描。最终,目光锁定在了遵义北郊的石子铺——今天的汇川产区。

选择汇川,并非偶然,这里有着深厚的酿酒历史底蕴。同处汇川产区的董酒,其酿造历史可以追溯到魏晋南北朝。早在1963年,董酒就已进入“中国八大名酒”行列,自此连续四届蝉联“中国名酒”称号,其独特的酿造工艺和风格特色,证明了这片土地拥有孕育优质白酒的潜力。

董酒的存在,本身就是对汇川产区酿酒适宜性的有力证明。

▎“山水交错”的特殊地理特征,造就了汇川独具特色的小气候环境,适宜酿酒。图源@视觉中国

更重要的是科学数据的支撑。汇川与传统酱酒核心产区同属赤水河流域上游,共享着相似的神秘“密码”。1975年,当第一批科研人员进驻汇川时,他们带着当时最先进的仪器设备,对这里的水质、土壤、气候进行了系统性分析。

这些如今看来理所当然的研究,在半个世纪前却代表着中国白酒产业的前沿探索。

科学的精神,从选址之初就深深烙入了这个项目的基因。

▎“中国白酒一号工程”是一个涉及微生物学、发酵工程、分析化学、气象与地质学等多学科的复杂系统工程。在“85鉴定”40周年大会暨遵义汇川产区科学考察活动期间,嘉宾在“中国白酒一号工程”原址前合影。摄影@好酒地理局

1975年,汇川这片宁静的土地,被赋予了国家级使命。它不再仅仅是一个地理名称,而成了一个宏大的“国家实验室”。郑光先、杨仁勉等一批经验丰富的技术骨干,带着成熟的工艺与满腔热忱,迁入汇川。他们不仅带来了技术,更带来了对一瓶好酒近乎偏执的信仰。

十年,九个生产周期,六十三个轮次,三千余次分析实验……汇川,用每一滴雨水、每一次温湿度的微妙变化,参与着这场旷日持久的酿造试验,等待着破茧成蝶的那一天。

风土·从科学选址到“六度”密码

如果说五十年前的选址是科学的抉择,那么今天我们对汇川风土的理解,正是建立在那场前所未有的系统性研究基础之上。

在科学技术尚不发达的上世纪70年代,“易地生产试验”项目就对汇川产区进行了全方位的地理生态分析,这种理念在当时堪称极为先进。

1985年整理成册的项目鉴定材料汇编中,有两项报告,一是易地生产试验工作报告,二是易地生产试验技术报告,而后者又分为六个维度,包括制酒工艺报告,制曲工艺报告,制曲和制酒过程中微生物分析及部分菌株的应用研究,基地与茅台水质、土壤分析资料,基地与茅台温湿度及天气情况,酒样抽样及质量分析检测报告。

保留下来的《基地与茅台水质、土壤分析资料》显示,科研人员对基地、茅台两地的水质、土壤进行了分析,采集水样常规分析数据和土样光谱半定量分析数据。

检测发现,基地水源(高坪河、喇叭河、深井)符合生活用水和酿造用水标准,与茅台所用赤水河水中微量成分差异不大。

土壤分析同样严谨。报告显示,两地酿造用的原土、封窖泥、窖壁泥、窖底泥中,除磷、镁、钙、铝、铁、钠、钛这几种微量成分略有差异外,其余基本相等或很接近。这种土壤的相似性,为微生物的生长提供了相近的环境。

《基地与茅台温湿度及天气情况》报告揭示了汇川独特的小气候:基地海拔901米,比茅台镇传统产区高出300米,当时年平均气温比茅台镇低4.3℃,各月平均气温低2.5-6.5℃,年平均最低温度低2.4℃,各个月份的最低温度低0.7-4.6℃,年平均最高温度低2.7℃,各个月份的最高温度低1.2-5.3℃;年平均相对湿度高出10.2%,各月湿度高出1.6%-16.6%。

▎得益于汇川丰富的地热资源,地下水被加热后通过断裂束蒸发到空中,又以降雨的形式渗入地下,如此往复,天地之气不断交流,才成就了独特的汇川小气候。制图@好酒地理局

这些用仪器一点一滴积累起来的数据,在今天看来尤为珍贵。它们不仅证明了选址的科学性,更开启了中国白酒对产区概念的早期探索。

半个世纪后的今天,珍酒李渡集团董事长吴向东在总结这段历史时,提炼出汇川产区的“六度”优势——纬度、高度、温度、湿度、浓度、风度。这既是对历史的致敬,也是对产区认知的升华。

汇川处于北纬27度的酿酒黄金纬度带,大娄山山脉从西南向东北横亘遵义,乌江与赤水河从两侧流过,山水交错之下,约900米的适宜海拔,又带来昼夜温差的协调变奏。这种相对凉爽的环境,让发酵过程变得平缓而绵长,有利于风味物质的细致生成与积累。

▎被称为“黔北第一关”的娄山关,海拔1576米,是娄山山脉的最高峰,往南仅30多公里便是珍酒厂。大娄山对汇川小气候的形成影响颇深。图源@视觉中国

这里高出传统产区10.2%的年平均湿度,创造出“润物细无声”的温暖湿润环境,这正是酱酒酿造中“网罗空气中的微生物”参与发酵过程的基础。

独特的喀斯特地貌环境,使得汇川形成了丰富的地下水体系,从而造就了独特的地下洞穴微气候和微生物环境,形成地表和地下两套不同的生态系统。

汇川区石子铺一带的地层为可溶性白云岩和白云质灰岩(喀斯特地貌岩石分类),大量地表水在流经汇川时,会通过岩层渗透到地下,成为暗河。在看不到的地下,河网密布。汇川之名,便是由此而来。

制图@好酒地理局

在汇川,负氧离子浓度每立方厘米2万多个,是天然大氧吧;平均风速<3米/秒,有利于微生物聚集。

这“六度”决定了汇川是酿好酒的地方。

炼成·从十年试验到独特风格

然而,拥有优越的自然条件,并不意味着能轻易成功。科学的精神,在于严谨;酿造的艺术,在于分寸。

十年试验,是一场与细节死磕的漫长征程。

“85鉴定”委员会副主任委员曹述舜之女、《酿酒科技》杂志社原副主编曹健君展示的父亲工作笔记中工整地记录着当时遇到的诸多挑战:“投料季节遵义气温较低……酒体后味微苦不够纯正……轮次酒差别不大……勾兑出现问题……酒体受潮……”

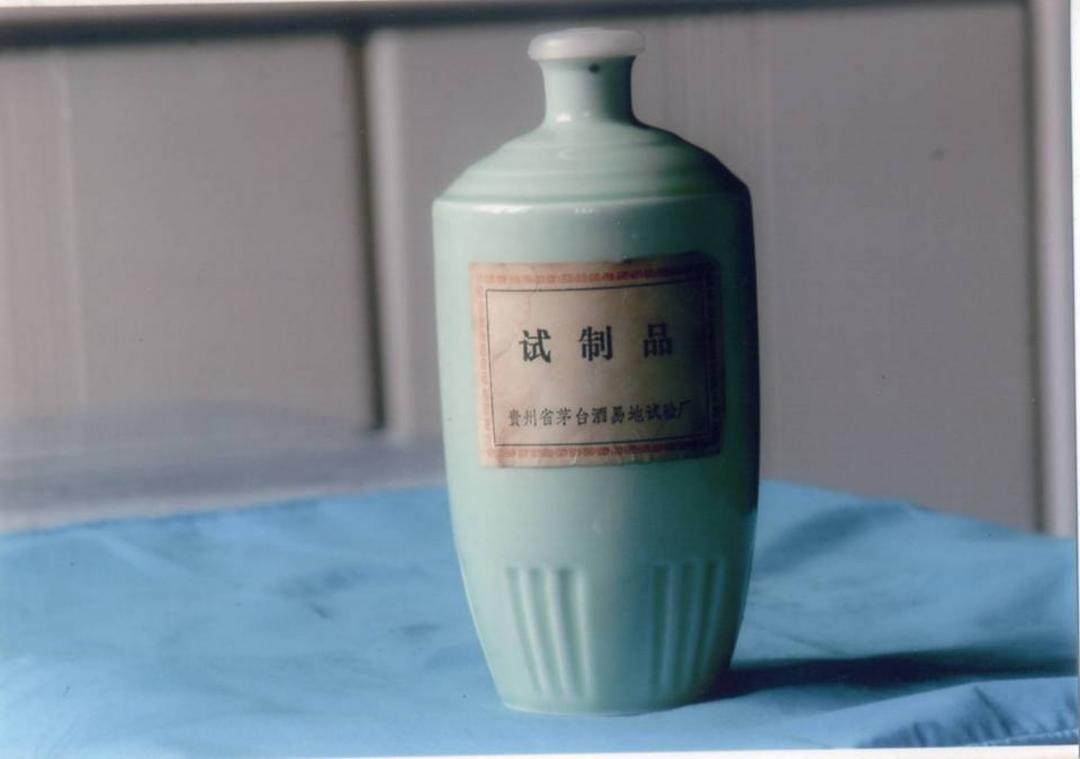

▎“茅台酒易地生产试验”的试制酒

这些今天看似容易解决的问题背后,在当时是无数次的对比、分析与调整。水质、酒曲、窖池、勾兑……每一个环节都被置于科学的放大镜下。

项目动用了当时最先进的分析仪器,这不仅是技术的自信,更是对科学精神的恪守。在那个百废待兴的年代,能够为一个科研项目投入如此多的人力、财力、物力,足见国家对这项事业的重视。

1985年10月,“85鉴定”在严格的保密状态下于汇川举行。22位顶级的酒业专家、科学家汇聚于此,进行了一场决定试验项目命运的“暗评”。

▎“85鉴定”现场

最终,试制酒获得了93.2分,茅台酒得分95.2分,宣告鉴定成功。这“2分之差”,恰恰成为了日后珍酒独特风格的起点。它源自汇川的风土和十年试制的工艺微调,最终炼成了珍酒个性。

正如江南大学生物工程学院研究员范文来所言:“易地试验证明了,虽然不同产区会形成自己独特的风格,但同样可以达到优质水准。”

这个观点,也印证了“85鉴定”所传达的,基于科学认知的产区自信。

“85鉴定”40周年大会期间,专家们还进行了遵义汇川产区科学考察。调研车间时,经过首次蒸煮的高粱正在摊晾拌曲、高温堆积发酵环节。

▎遵义汇川产区科学考察活动(左右滑动查看更多)

今年10月16日,距离重阳节还有13天,珍酒就已经开启下沙。更高的海拔,稍低的温度,让珍酒在数十年的酿造中不断进行工艺的在地化微调。

细心的人或许还会发现,珍酒高温堆积的堆子高度,要低于茅台,这样可以让堆子压得没有那么“实”,粮食内部稍微疏松,氧气含量稍高,有利于微生物升温。

各项微小的工艺调整,都是珍酒人对汇川产区酿造环境日渐深入而科学的认知。

好酒的奥义,莫过于技艺与环境的适配。

未来·汇川产区的时代使命

四十年过去,当年的试验基地已成长为贵州最大的民营酒企,拥有4.4万吨的年投产量和12万吨的优质酱酒储存。

汇川,这个因试验而壮大的产区,也迎来了自己的时代使命。

在中国酱酒的金字塔版图上,汇川已然成为不可或缺的一极。它用四十年的时间和实实在在的产能与品质,证明了“优质酱香白酒可以诞生于科学选址与严谨工艺之上”。

正如葡萄酒世界有波尔多、纳帕谷等众多优秀产区一样,中国酱香白酒也正走向一个“核心引领,多点开花”的多元时代。汇川,正是这“新世界”的开拓者。

▎贵州珍酒石子铺厂区

一个产区的崛起,必然带动一方经济的繁荣。从1975年建厂时的200人,到今天珍酒超过8000名员工;从寂寂无闻的城郊,到如今热闹非凡的生态酿酒区,珍酒与汇川早已血脉相连。

企业的发展为当地带来了就业、税收,拉动本地红缨子高粱的种植,形成完整的产业链。这是一种良性的循环:土地以其丰饶哺育了企业,企业则以发展予以反哺,回赠这片土地以生机。

▎以一业兴带动百业旺,是贵州珍酒的真实写照

面对行业的深度调整,珍酒在汇川的实践给出了一种回答。

守正,是守住传统的根脉;创新,是面向未来的智慧。

珍酒推出的“大珍·珍酒”超级单品,正是这种理念的产物——在品质上追求极致,在价格上寻求亲和,在营销上连接新一代消费者。

这既是商业智慧,也是一家从国家项目中走出的企业“让更多人喝上好酱酒”初心的当代回响。

四十年回望,从“国家试验”到“酒中珍品”,汇川产区走过了一条不平凡的道路。

改变的是规模,是技术,是市场;沉淀的是风味,是精神,是自信。

这条路上,有科学家的严谨,有匠人的坚守,有土地的馈赠,更有时间的沉淀。它们共同凝聚成一种可贵的“85鉴定”精神——尊重科学、坚守品质、敢于创新、包容差异。

这种精神,始于汇川,却超越了地域。它告诉我们,最具生命力的发展,永远建立在科学与传承的基石之上。

土地不曾言语,但珍酒,替它作了回答。

发表评论 取消回复