但这又是一条不同寻常的河流,是曾见证过中国命运转折的“英雄河”,是长江上游唯一没有工业污染的“生态河”,也是孕育了世界酱香白酒核心产区的“美酒河”。

在这条隐秘于中国西南边陲的深山河谷中,藏着中国最馥郁的酒香。

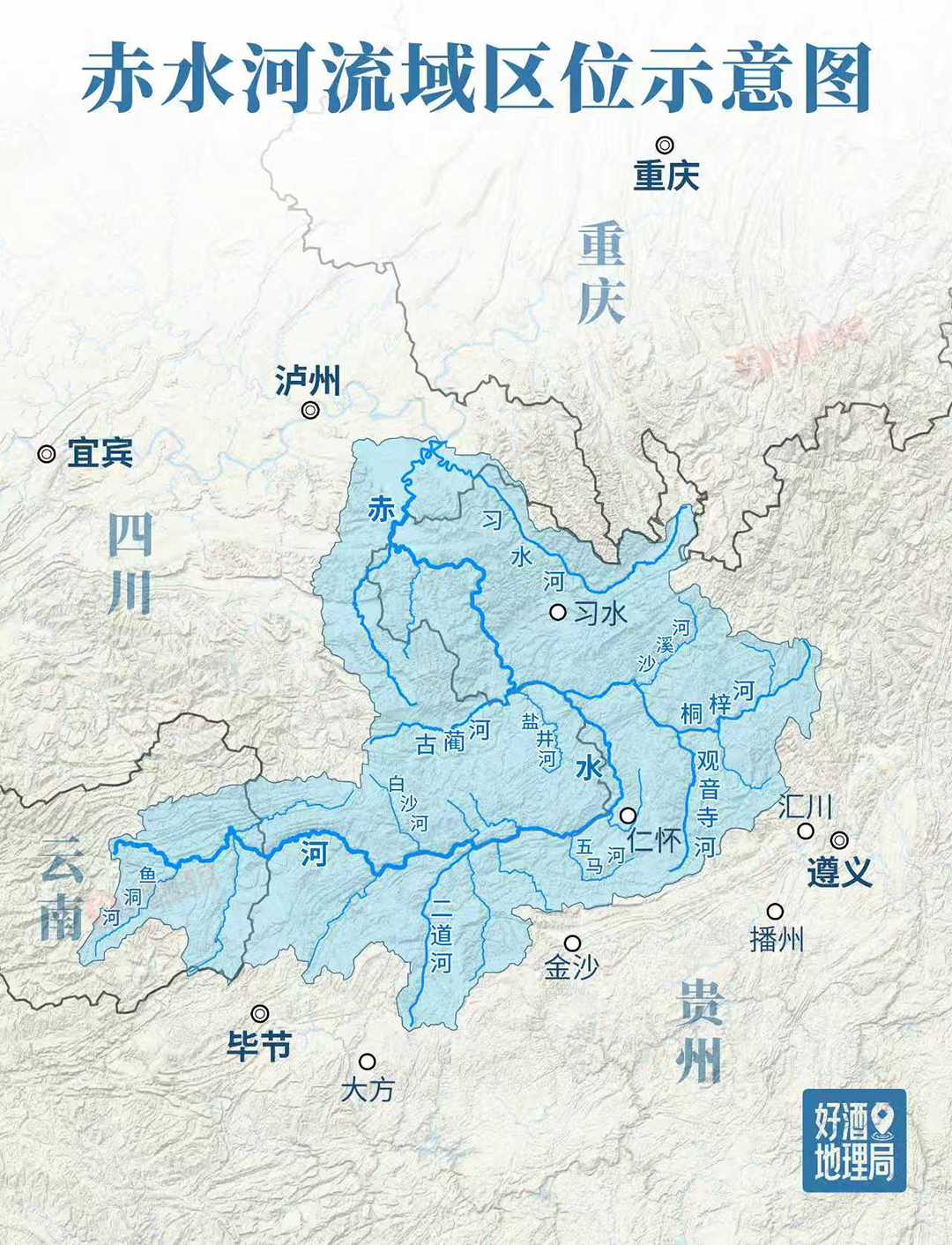

赤水河两岸名酒镇之密集,在世界酿酒史上也极为罕见。仅中游约160公里的河段内,便林立着茅台镇、习酒镇、二郎镇、土城镇等诸多酿酒名镇。

为何赤水河流域会形成如此密集的酒镇群落?回溯这条美酒河的成因,要从一段意想不到的序章说起。

皇木出山

矗立于北京中轴线“中轴之心”的太和殿,作为紫禁城内的核心殿宇,建成于明永乐十八年,是中国现存最大的木结构宫殿,也是明清时期皇家的门面。

很难想象,这座恢宏的金銮宝殿,竟与中国西南边地的一条蜿蜒水道有着密切关联。

摄影@好酒地理局

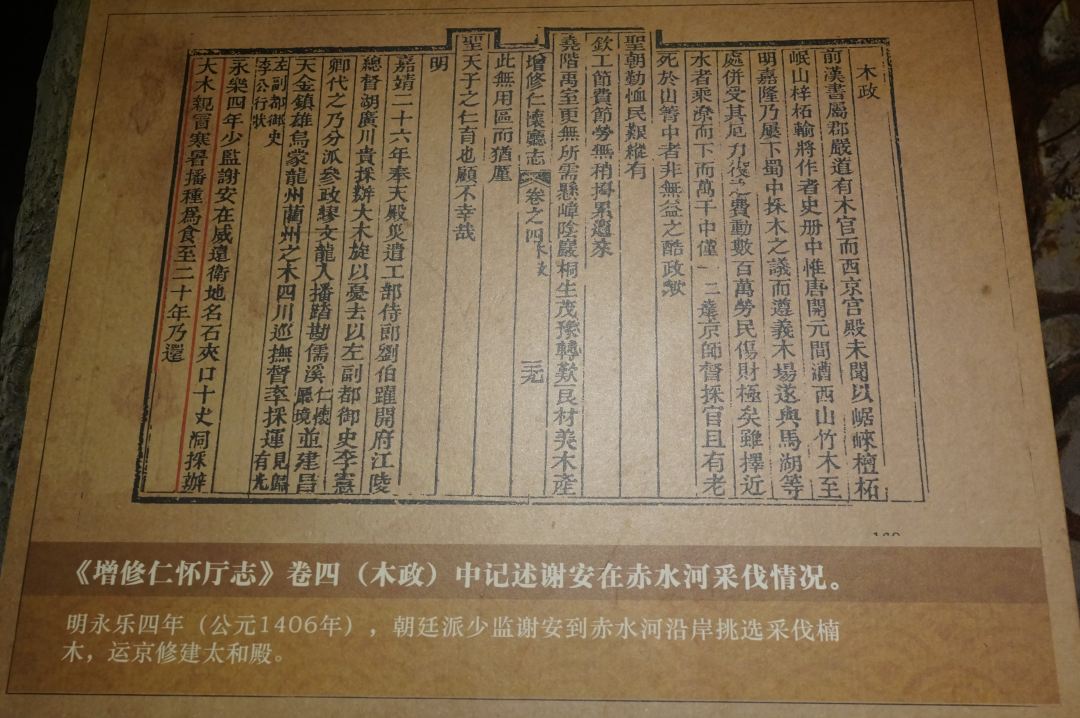

在位于习水县土城镇的贵州航运博物馆内,一段源自《增修仁怀厅志》卷四(木政)中的简短文字,记录了这段历史。

太和殿第一次营建时使用的是楠木,这种木质气味芬芳,不怕虫咬也无惧糟朽,但生长周期长达300年,多数产于我国西南腹地的深山老林中。

明永乐四年,朝廷派少监谢安到赤水河沿岸挑选采伐楠木,运京修建太和殿。

今天隶属于习水县的同民镇和土城镇,因盛产粗大笔直的楠木,成为明清时期的皇木重点采伐区,两地至今保存着当时采伐皇木的记事碑和摩崖遗迹。

▎习水县同民镇境内至今保存着明万历十三年的 " 皇木华阳县 " 摩崖,图为该摩崖拓片。摄影@好酒地理局

然而,中国西南山地的无边峻岭,让这些楠木的运输犹如登天。沿赤水河顺流而下,经合江汇入长江,连通京杭大运河一路北上,便成为唯一的选择,太和殿也由此被称为一座“漂来的宫殿”。

今天在赤水河沿岸还流传着一项独特的民间绝技——独竹漂,起初就是为了护送楠木出山。因楠木极为珍贵,每一棵木料下水后,都会委派一人或多人立于独木上撑竿运送。

此后沿岸居民为了相互交流,也常常以木头或楠竹作为水上便捷的交通工具,逐渐成为流行于黔北赤水河流域的一种特殊生活技能。

与“皇木出山”一同被镌刻在赤水河航运史上的,还有“川盐入黔”。

今天的赤水河,以盛产美酒而著称,而在更为久远的时间尺度下,盐才是这条美酒河上真正的主角。作为百味之首,盐除了能升华食物的风味,也是人体必需钠元素的最主要来源。

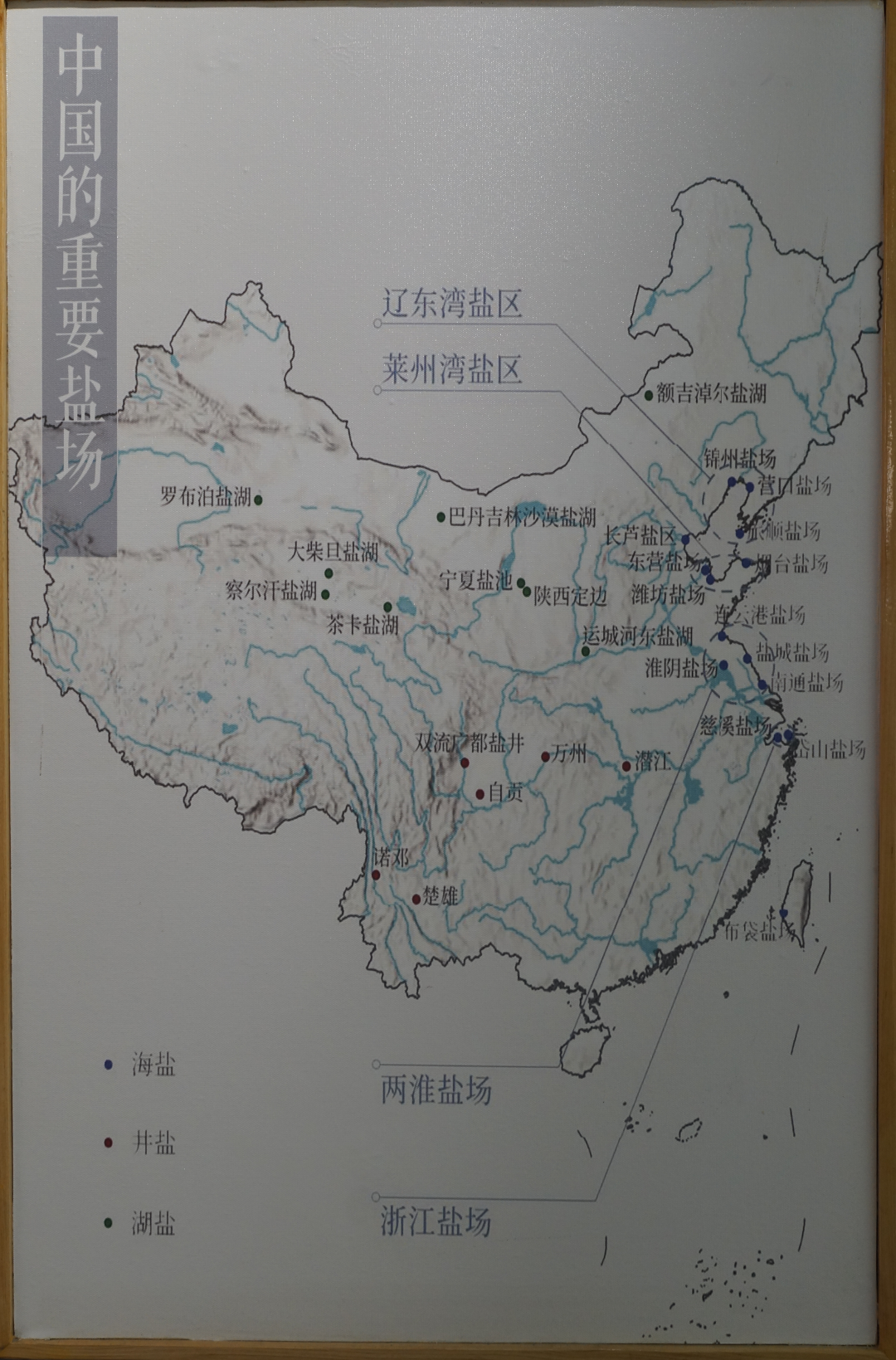

▎中国的重要盐场,摄于赤水河盐运文化陈列馆。摄影@@好酒地理局

中国作为世界第一大产盐国,拥有丰富的海盐、井盐、湖盐和岩盐资源。唯独贵州,因地处全国最大的喀斯特地貌区,地下暗河密布,不具备形成内陆湖的地质条件,境内也无海域,是全国唯一没有任何盐资源的省份,所需之盐多由四川购入,即为“川盐入黔”。

川盐入黔最早始于元代,明清时期规模迅速扩大,赤水河的航运功能开始发挥巨大作用。不同于皇木出山借助河流的自然之力,川盐入黔几乎全凭人力逆流而上。

无数盐商、船夫、马帮奔波往来于赤水河畔,在中国西南边隅的崇山峻岭中开辟出一条黄金水道,进而揭开了赤水河大规模开发史的序幕。

赤水河沿岸酒镇的兴起,也就此埋下伏笔。

流动的场镇

从泸州境内的合江出发,经赤水、土城、二郎,一路蜿蜒约三个多小时后可抵达茅台。数百年前,自贡盐也曾沿着这条线路进入贵州。只不过,当时走的是水路。

制图@好酒地理局

彼时川盐运销到贵州有永、仁、綦、涪四大口岸,尤以赤水河所属的仁岸路程最短,运输成本也最低,成为四路中最繁忙的一条通道,川盐输入量一度占到总量的三分之一。

之所以仁岸会从诸多口岸中脱颖而出,除了赤水河作为川黔界河的地理便利,沿岸场镇的兴起也是关键因素。

由于川盐入黔取道赤水河属逆流而上,行船拉纤需耗费大量人力,遇到险滩,还需要人背马驮转道陆运。为了便于中转补给,往往沿河30里会有一小场,可供饮食,60里有一大镇,可供住宿。

制图@好酒地理局

这些场镇的前身,多是自然形成的驿站或聚落,随着盐运的繁盛,逐渐发展出一个以赤水河为轴线的场镇体系。从下游赤水境内的复兴、丙安、元厚,到中游的土城、太平、二郎、茅台,包括上游的金沙县打鼓新场、清池镇等,皆为当时的盐运名镇。

光绪三年,四川总督丁宝桢为了整顿盐业,在贵州实施“官督商运商销”,以特许经营沿赤水河设立运销网点,并推行“以盐运盐”新法。

制图@好酒地理局

根据新法,从合江起运时每包盐重180斤,运到赤水交盐160斤,元厚土城交140斤,到茅台交132斤,运到贵阳则交96斤,差额转入当地盐号,以此来激励盐运。

此举相当于在赤水河各场镇之间形成一条以盐运为中心的商业网络,使得各岸有专商,盐引有定额,仁岸食盐运输量随之大增,沿河集镇商贸鼎盛,并诞生一批有实力的盐商。

▎赤水河盐号分布配图。摄影@好酒地理局

比如茅台镇原名“茅草台”,曾是濮人祭祀祈福的高台,后形成聚落。盐运兴起后,因其特殊的地理位置,成为川盐入黔的水运终点和陆运集散起点。这种枢纽地位使得茅台镇迅速汇聚了大批盐号,完成了从驿站向商业重镇的蜕变。

盐业的空前繁荣,又进一步带动了酒业等其他业态兴起。茅台酒厂前身之一的“成义烧房”,正是由当时贵州实力最强的盐商、“永隆裕”盐号创办人华联辉而设。

▎修建于1862年的“成义烧房”旧址,现为茅台酒厂第一栋生产房,2013年被公布为全国重点文物保护单位。摄影@好酒地理局

而从盐运重镇到酿酒名镇,虽有赖于商业的兴盛,但又不止于此。

酿酒作为自然与人文的共同产物,除了因盐而聚的人力所为,这片山水曾有过怎样的地理塑造?为何赤水河密集的古镇群落,会进一步发展为酿酒名镇?

答案或许要从场镇的选址上寻找。

因地制宜的山水典范

发源于云南镇雄的赤水河,在东流穿过云贵川交界的“鸡鸣三省”后,便进入川南和黔北犬牙交错、相互依存的接壤地带。

从云贵高原到四川盆地的显著落差,加上喀斯特地貌的流水侵蚀,造就了这片复杂多变的深切河谷。在“地无三尺平”的地形挑战下,相对平坦又靠近水源的河湾平坝处,自然更受青睐,进而发展为早期的场镇。

▎土城位居川黔交界要冲,“滨播枕永,襟合带泸”,系古时“川盐入黔”的重要码头和集散地。图源@贵州安酒

作为赤水河流域最古老的场镇之一,土城镇至今仍保存着两处宋代酿酒烧房遗址。一处名为“春阳岗”,是赤水河流域考古发现已知年代最早的古酒窖;另一处“狮子山”烧房,则是宋代滋州府衙开办的官办酒作坊。

从地理角度看,土城镇的选址布局也颇具代表性。其地处赤水河与水狮河交汇而成的河湾三角洲内,场镇布局顺应山体或河流走势,呈现S形“盘龙式”的流动结构。

两个功能不同的码头,分处于河流的上下游,借由巷道贯通至主干道,进而聚集成两个中心地带。

制图@好酒地理局

这样的选址布局今天看来仍较为合理,且具有诸多优势。

在以山地为主的赤水河流域,两水相交处通过多个方向水流的冲刷,往往会形成大大小小的冲积平地,这些平地在地形复杂、用地寸土寸金的赤水河沿岸非常可贵。

赤水河两岸以高山为主,山上植被丰富,常有水源汇聚流入河中。这些水流经过山林、泥土的过滤,污染小、水质优且富含多种矿物质,为生活和酿酒提供了优质水源。

图源@贵州习酒

天然河湾也是码头选址的最佳地带,在以水运为主的赤水河流域,码头的存在意味着河运便利,并且拥有船只停泊的安全港湾,更容易形成交通枢纽,进而聚拢成繁华的集镇。

北京大学物理学院大气科学系钱维宏教授曾提出“好酒臂弯理论”,认为河流弯曲或汇流的“臂弯”处,因地势低洼、水流平缓,上游泥沙更容易在此沉降堆积,形成小的三角洲。这些沉积土壤中富集了上游不同地区的矿物质和微生物,是产粮和酿酒的优质土壤资源。

纵观赤水河酿酒名镇,基本都处于河湾平坝或两水相交处。比如茅台镇地处赤水河的V型拐点,当河流从源头东流至此后,受到山脉阻隔转而北行,形成一处宽阔平缓的回水沱,茅台镇便沿河而建。

▎茅台镇地处赤水河谷地带,四面环山,形成了一个相对封闭的地理环境。这种地形使得茅台镇的气候相对稳定,空气流动较为缓慢,有利于酿酒微生物的富集和繁衍。图源@视觉中国

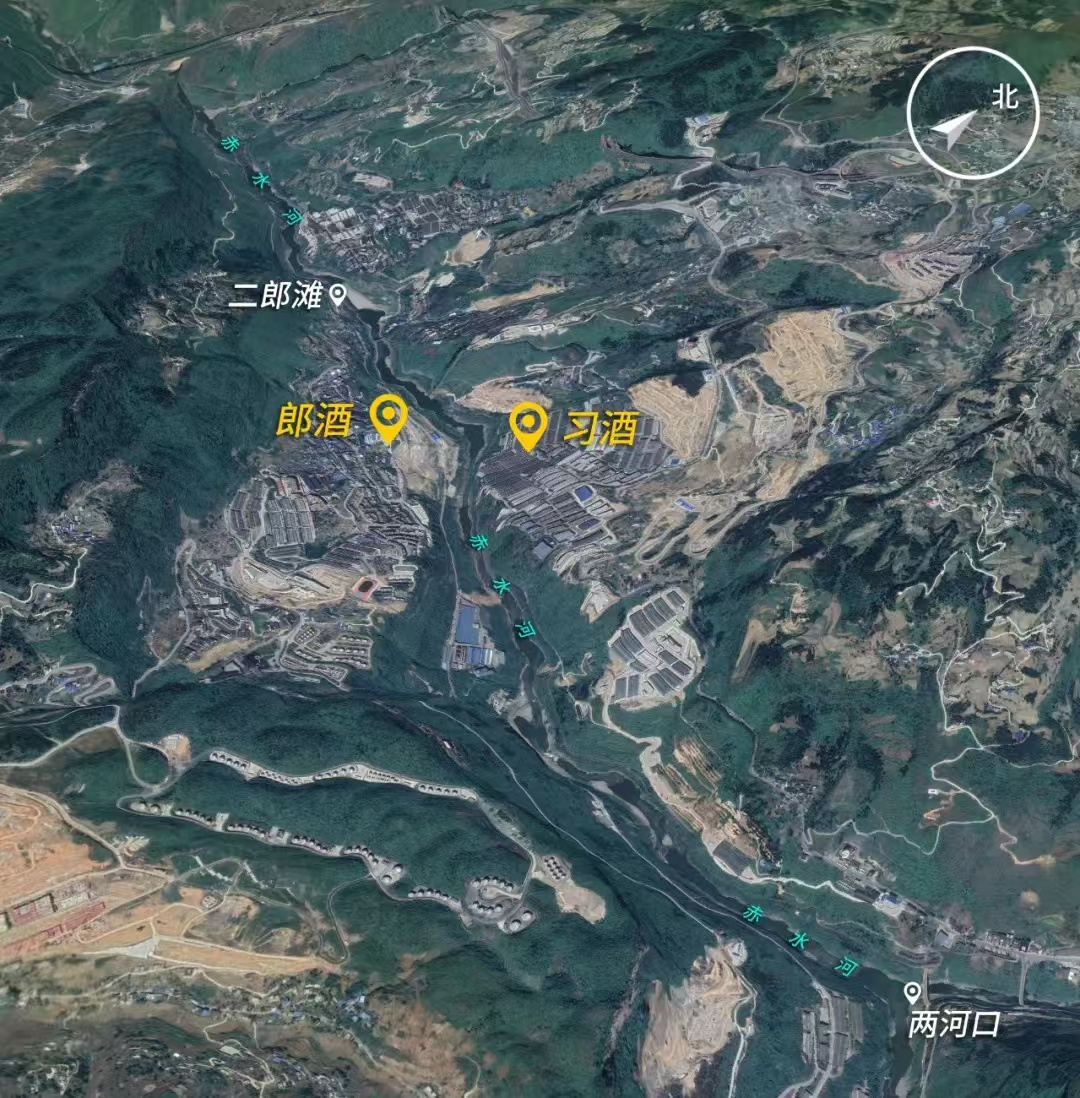

不过也有特例。郎酒所在的二郎镇,与茅台镇相隔约49公里,地形却明显不同。作为“四川陡然生出的一只触角”,二郎镇地处四川盆地边缘的低中山地貌区,其流域两边山势陡峭,依山而建的二郎镇坡度极大,从沿河码头到场镇最上端需要一路爬坡。

严格来说,在此修建场镇难度非常大,但因为这里是川盐入黔水陆交通中转的一个重要节点,逐渐形成以商业为中心的场镇。其选址布局在“盘龙式”结构外,还呈现“云梯式”的立体形态,通过筑台、建梯、吊脚等建筑手法,形成了如今形态独特、极具魅力的二郎镇。

将“生、长、养、藏”酿储体系融入山体的郎酒庄园,也充分发挥了二郎镇的地形特点。中国科学院地理科学与资源研究所研究员张百平曾在实地考察后认为,郎酒庄园的整个酿储过程,对地理环境的利用堪称极致。从河边到山顶,利用垂直系统的复杂性和变异性来提高酒质,这在全世界都是独一无二的。

▎郎酒对地理资源的立体利用达到了极致,是顺应环境、天人共酿的经典案例。图源@郎酒股份

而与二郎镇仅一河之隔的习酒镇,则呈现出另一种与山水相处的方式。不同于二郎镇“云梯式”的立体结构,习酒镇的整体地势虽也是山地,但坡度相对和缓,呈现为更加舒展的“层叠式”多级台地。

其上游分布着贵州习水国家级自然保护区,是地球同纬度保存最完好的中亚热带常绿阔叶林。独特的丹霞地貌和桫椤群等1600多种珍贵植物,让习酒镇坐拥高森林覆盖率、高植物多样性和高原始生态的“三高”生态圈。

以河为界,习酒镇与二郎镇共处二郎滩头,却呈现迥然不同的地貌形态,进而孕育出习酒与郎酒两大酱酒标杆。这也揭示了赤水河沿岸酒镇虽以同一条河流为纽带,但因局部生态不同,又演化出各自顺应自然的独特酿酒法则。

图源@习水产区

也正是这些个性差异,造就了赤水河流域高度统一又各有千秋的酱酒生态秩序,为沿岸酿酒名镇的持续共生提供自然依据。

而这片由山、水、林、镇高度契合而成的酱香河谷,也堪称因地制宜的产区典范。

酿酒名镇,不止于酒

作为深嵌于云贵高原与四川盆地之间的险峻河谷,赤水河有四分之三流域都穿行于群山之中,原本并不具备成为航运要道的先天禀赋。

然而,从“皇木出山”的浩荡,到“川盐入黔”的鼎沸,一次次人与自然携手的逆流而上,硬是在西南边陲的崇山峻岭间开辟出一条黄金水道。

摄影@好酒地理局

盐,揭开了赤水河大规模开发史的序章。酒,又将这条黄金水道引向巅峰,依托沿岸酒镇造就了世界上最为香醇的一条美酒河。

但如果将这些酒镇的价值仅仅归于杯中之物,或许仍低估了这条河流与这片土地的深厚馈赠,尽管它们因酒而闻名,却又远不止于酒。

今天的赤水河畔,一场以酒旅融合为路径的深刻变革正在上演。这些曾被历史与自然着力塑造的酿酒名镇,正以全新的方式延续着与山水的对话。

每年重阳,当新一轮的酱酒酿造周期开启之际,一场恪守传统仪制的祭水大典,便会巧妙地连接起茅台镇的古今脉络。

▎祭水大典不仅是文化的活态传承,更是仁怀产区“顺天应时”酿酒理念的集中体现。图源@仁怀市酒业协会

昔日濮人祭祀天地的“茅草台”,如今已成为享誉世界的酱酒圣地。往来客商不仅能在大典观礼中感受赤水河畔的人文厚重,还能循着蒸腾的酒香走进酿酒车间,亲眼见证“重阳下沙”的传统工艺,体会那些藏在细节里的极致匠心。

这座因盐运而兴的古老酒镇,通过将酿酒产区转化为可感知的酱酒文化殿堂,让每一缕酒香都成为可触摸的历史。

在二郎镇,郎酒庄园依托其独特的“生、长、养、藏”酿储体系,依山就势将这片陡峭山体打造成一座“除非亲临,无法言说”的世界级白酒庄园。

图源@郎酒股份

从赤水河畔的酿造车间,到天宝峰顶的世界最大规模露天陶坛酒库,再到群峰环绕的高山储酒峡谷,以及形如巨大酒坛内藏万吨酒厅的“金樽堡”,直至天宝洞、地宝洞的天然藏酒洞群,游客可在垂直攀登中完整体验一瓶美酒的千锤百炼,其间移步换景,步步生香。

这种在极为复杂的地形中锻炼出的、将地理制约转化为体验优势的空间智慧,也是赤水河畔古老场镇布局在当代的生动延续。

而同属习水县的习酒镇与土城镇,共享着古鰼国的人文底蕴和习水国家级自然保护区的生态禀赋。当游客在两地间流转,既能从“鰼部酒谷”的生态秘境中探寻到古老鰼国的酒脉源头,又能在土城的盐运码头和宋代古窖间重温赤水河因盐而聚的千年回响,对赤水河立体而鲜活的感知也自然生成。

这份同源的山水人文基因,让两地得以突破地理界限,实现双镇联动的格局,进而展现出酒旅融合的更高形态。

▎大娄山西北、赤水河中游的鰼部酒谷常年温暖湿润,贵州习酒便位于这片山水密境中,演绎着酱香好酒酿造的品质密码。图源@贵州习酒

而这样的探索,当前正在从赤水河畔向整个贵州延伸,乃至上升为一场深刻影响产业格局的省级战略。

今年4月成立的遵义市赤水河谷旅游产业联合会,标志着贵州酒旅进入全域协同的新阶段。

10月出台的《贵州省推进文旅体融合工作方案》,明确提出将重点建设茅台酒镇、习酒酒谷等酒旅景区,打造“赤水河谷·中国酱香”精品线路,开发“酱香马拉松”“探洞+攀岩+品酒”等新型体验项目。

随后《关于进一步推动“卖酒”向“卖生活方式”转变的指导意见(征求意见稿)》,更进一步提出建设示范性酒庄、美酒美食街区、白酒体验酒店等措施。

至此,赤水河沿岸酒镇也实现了一场跨越千年的塑造。从“皇木出山”的航运萌芽,到“川盐入黔”的因盐兴镇,直至“美酒河”成就万亿产业传奇,最终在酒旅融合的当代实践中,开启从“一瓶酒”到“一种生活方式”的价值延伸。

作为一条从历史深处流淌而来的河流,正是一次次转折处的选择,让赤水河在每一个时代都找到了最契合的流向。而今,传奇仍在延续。

参考文献:张赟赟.赤水河古镇重点乡土建筑研究[D].西南交通大学,2011.

发表评论 取消回复