在我国饮食江湖中,江西好像一位“扫地僧”——不显山露水,却在不经意间用一勺辣椒、一粒稻米,让人记住其锋芒。

那里隐藏着中国“辣都”,是稻作的古老源头之一,也是《天工开物》的灵感沃土和陶渊明“桃花源”的现实映照,更有道教的通透飘逸、多文化糅合的瑰丽多姿,和书院里的千年论辩。

而将种种特质酿进酒里,也就汇成了独树一帜的那缕“特香”。

“斯哈斯哈”

饮酒与食辣没有必然关系,但我国大部分白酒确实产自“食辣区”。

从云贵到川渝,不同省份和城市,辣的方向和特质不尽相同,但嗜辣几乎成为西南人民的共同标签。不同香型、不同品牌的白酒,也在这片滋味浓重的土地上蓬勃生长。酒的脉络也为城市故事的讲述,提供了线索。

除了西南,我国另一个食辣重地在华中。湖南、湖北的饮食传统,形成了独特的辣味江湖。处于华中与华东交界处的江西,更是一个“鼻腔里喷火”的食辣大省,不能吃辣人们,到这里需配上一点悲壮的音乐。

处在江西省西部边境的萍乡市,有“中国辣都”之称。

制图@好酒地理局

小炒肉、辣大肠、金钱蛋、拆骨肉、冬笋腊鸭腿、腊肉炒蒜苗……那里的小炒食材丰富、荤素皆宜,腊味和时令鲜食各有千秋,烹炒时通常要用大勺猛放辣椒。

不同食材,搭配的辣椒也不尽相同。米红椒、青米椒、萍乡辣椒粉……一盆盆摆在后厨,有的鲜辣,有的增香,有的偏咸,有的经过发酵而微带酸味。

彰显萍乡特色的莲花血鸭,为“十大赣菜”之一,相传诞生于南宋,与文天祥有一定渊源。制作时先对鸭肉进行处理,剔骨、用刀背敲至松弛、斩成大小适宜的粒状,再进行烹制。鸭肉烹熟盛出,再起锅烧油,爆香辣椒,倒回鸭肉烧制,最后,淋入混合米酒的鸭血——这是这道菜的精髓。

▎相传当年文天祥率军途经莲花,火头军错将鸭血当成辣酱倒入了锅中,众将士食后士气大振,“莲花血鸭”从此名扬天下。图源@视觉中国

除了这等“硬菜”,那里的饱腹食物也别有一番滋味。最常见的煮粉、炒粉,能在清早就给舌尖一些辛辣刺激。

江西的辣,当然不限于萍乡。

实际上,辣可以称为赣菜的精髓之一。

江西人逢年过节必做的辣鸡爪,外皮酥烂、内里Q弹、鲜辣入味,却又不失本味;南昌水煮,因为合适的食材已经在汤底里浸泡良久,滋味十分浓郁,带来的是又烫又辣的美味刺激。

图源@视觉中国

这几年,“辣而不燥”的江西滋味走上越来越多的餐桌。就连江浙等不扛辣的省份,也开始被江西小炒的锅气折服,网友们调侃:“吃正宗江西小炒,还得去浙江。”

在江西的饮食哲学里,辣从来不是单纯的刺激,而是一种将平常食材点化成珍馐的魔法。当外地人还在数着自己吃了多少颗辣椒时,江西人早已参透:真正的辣味不在舌面,而在他们与这片红土地共同跳动的脉搏里。

米的千面江西

如果说辣椒是江西人味觉的锋芒,那么稻米,就是他们饮食的底色。

在江西,米不光是果腹的主食,更是一种可以无限“创作”的食材。磨成浆、制成粉、蒸成糕、炸成粿,或者酿成酒,你都无需诧异。

如果说北方人的清晨属于豆浆油条,那么江西人的早晨则被米粉“统治”。从南昌拌粉到景德镇冷粉,从抚州泡粉到铅山烫粉,江西的米粉江湖门派林立,但在“米香纯粹,口感爽滑”方面达成了共识。

▎南昌拌粉、九江炒粉、景德镇冷粉、抚州泡粉……这片土地上流传着“乡乡有米粉,县县不同味”的佳话,每一种风味都是一方水土的独特表达。图源@视觉中国

南昌拌粉以“干香”见长——米粉煮熟后迅速过冷水,使其保持弹性,再拌入辣椒酱、萝卜干、花生碎,每一根粉都裹满酱汁,却又不失爽利。景德镇冷粉更粗更韧,搭配腌制好的橘子皮、腌菜和蒜末,酸辣中带着微苦,却有回甘。

江西人对米的创造,当然不限于质朴的生活日常。以米为主料,江西人依时节享受食物的乐趣,并赋予了食物趣味和诗意,比较有代表性的就是“粿”。

用糯米或粳米制成的糕团点心,在江西常被称为“粿”,它们往往与节气、民俗紧密相连。

清明粿是一种用艾草汁染绿的糯米团,包裹着咸辣的笋丁、豆腐或甜糯的芝麻糖,既是祭祖的供品,也是春天的味道。

▎江西清明粿,是春天的味道,也是江西人舌尖上的乡愁。图源@视觉中国

弋阳年糕,则以“三蒸二百锤”的工艺闻名,反复捶打使其韧性十足,放凉也依然软糯。切片后或炒或煮,米香浓郁,久煮不烂。

到了冬至,江西人的餐桌少不了麻糍——蒸熟的糯米在石臼里舂至绵软,再裹上芝麻糖粉,咬一口,糯米的温热与芝麻的焦香在口腔交融,是寒冬里最温柔的慰藉。

而在造访四特酒的故乡樟树时,一壶温润的米浆作为饮品被端上餐桌,这在其他地区十分少见。

江西人不光食米,还让米在时间中蜕变。客家人聚居的赣南,自酿糯米酒就像依时节种菜一样日常。冬日里,一碗热腾腾的酒酿冲蛋,撒上桂花,甜香醉人;夏日则冰镇后直接饮用,清凉解暑。

▎酒酿蛋是早晨最可口的、最有营养的早点之一。图源@视觉中国

不光是米酒,白酒到了江西,也成为米在时间中的一种延伸。与川贵、苏皖,以及北方各地不同,在江西省樟树市,四特酒厂以大米为原料,酿成了我国第十二个白酒香型——特香型白酒。

“米的千面江西”有地理、历史上的渊源。

在樟树博物馆,颜色发黑的碳化稻米来自遥远的先秦时期。

▎樟树市博物馆内展示的炭化稻米样本,意味着稻米种植在樟树这片土地上有着悠久的历史。 摄影@好酒地理局

樟树地区的几处考古遗址,如新石器时代晚期的筑卫城、樊城堆,商代吴城遗址等,均有稻谷化石出土,佐证着这片区域的绵长的稻作传统。

就目前的考古发现而言,樟树所在的赣鄱大地,很可能是最早种植水稻的地域之一。上世纪90年代,在距樟树200多公里的万年县大源乡,考古学家在仙人洞遗址发现大量早期人类的生活痕迹,除了陶器、石器、骨器、蚌器,还有距今12000年的碳化稻谷和孢粉遗存。

“物华天宝”背后的经济之“特”

除了以稻作为代表的农业发展,江西手工业在历史上也颇具特色。

“物华天宝”“人杰地灵”是王勃对这片土地的赞誉。

从古至今,“物华天宝”的自然禀赋,催生了江西独特的产业发展样貌。

那里的冶金业古来发达。商代瑞昌铜岭铜矿,是我国已知最早的古铜矿遗址;到了宋代,上饶地区的铅山场,成为全国三大铜场之一;明代,江西铸钱产量占全国1/3以上,并发明了“胆水炼铜”法,即把铁放在胆矾(硫酸铜的古称,又称石胆)水中浸泡铁片置换出胆铜的方法。

▎瑞昌市铜岭铜矿商代遗址刨面图。图源@视觉中国

除了冶金这种偏重工的产业,一些贴近生活的产业,也被江西人推向极高的水平。

从晋代起,制瓷业就在这片土地生根。无数能工巧匠,烧制出景德镇“千年瓷都”的色调。

现有考古发掘表明,景德镇自五代开始生产瓷器,宋、元两代迅速发展,至明、清时在珠山设御厂,成为全国的制瓷中心。

早在一千四百多年前的隋代,景德镇已经开始瓷雕制作,烧制出“狮”“象”等形象,千姿百态、栩栩如生。那时已经创造出丰富的装饰,高温色釉、釉下五彩、青花斗彩、新花粉彩等都得到广泛运用。而且,其艺术表现力极强,或庄重浑厚,或典雅清新,或富丽堂煌、鲜艳夺目。

图源@视觉中国

今天的景德镇,不止是一座瓷都,还是颇受追捧的热门旅居地。不少白酒产品的外观设计,在这里完成。

除了制造业,江西人的“商业头脑”也在我国古代史上留有印记。

明代大规模的“江西填湖广”移民运动中,江西移民占两湖地区总移民数的60%以上。鄱阳湖平原和赣江流域的居民是主要迁出群体,其中,吉安、南昌两府的移民占比最高。“无江西人不成市”的说法,开始在两湖一带流传,那是江西商人敢闯敢干的成果。

值得一提的是,明代江西,曾出现一位对我国古代科技史影响深远的人物,也就是出生在奉新(今宜春)的宋应星。

他所著《天工开物》,是一部综合性科技著作,初刊于1637年(明崇祯十年)。

▎明代出版的《天工开物》也有对樟树酿酒业的记载,据悉,宋应星实地考察,潜心研究,以“清江土烧”等南方制曲、酿造工艺为原型,将其收录进《天工开物》。图源@视觉中国

这部具有实用性的古代“理工科”书籍,分为上、中、下三册,共计18卷,插图123幅;内容涉及作物种植、食品加工、桑织染色、陶瓷、金属矿冶、锻造、造纸印刷、珠玉采集等多个方面。当然,也包含对酿酒技术的整理和记录。

书中《曲蘖》篇提到“清江土烧”的酿酒古法,如今仍留存在四特酒的酿酒技艺中。

当然,江西白酒产业的传承不仅体现在四特酒,李渡酒业同样延续了千年酿造基因。

在进贤县李渡镇,考古发现的元代烧酒作坊遗址(2002年入选"全国十大考古新发现")证实了江西自元朝起便是蒸馏酒重要产区。

▎2002年李渡元代烧酒作坊遗址-考古发掘现场。图源@李渡酒业

在白酒行业中,李渡凭借独创的“沉浸式体验”破圈,成为业界现象级标杆。近年来,李渡依托800年元代古窖池、池内167个OTU(远古时代的古菌群落)、传统古法酿造技艺共同成就独特的“一口四香”,在高端市场形成差异化优势。

宋应星的记录和总结,也在一定程度上印证着明代江西手工业的发达。优越的自然条件,带来了丰富的生产资源,又在江西人的创造下,幻化成产业的繁荣。

不过只凭产业经济和商业智慧,仍然无法成就完整的江西。值得谈谈的还有关于“人杰地灵”的具体呈现。

文脉之“特”

从古至今,陶渊明、欧阳修、王安石、黄庭坚、文天祥、朱熹、汤显祖等一大批文人名士,凭借才能、气节和对芸芸众生的体恤,勾勒出江西人丰富的精神面貌,使江西成为古代文学史上的高地。

以诗而言,陶渊明开创田园诗派,黄庭坚创立江西诗派,杨万里创造诚斋诗体;以词而言,《全宋词》收录江西词家174人,占全书作者的12%,“宋词四大开祖”中,晏殊、晏几道父子居其二;以文而言,唐宋八大家,江西有其三,欧阳修更是以文章名冠天下,被尊为“一代文宗”。

人文的昌盛的背后,江西是一方开放的水土。

图源@视觉中国

古时客家人迁入,对江西土著的生活空间和生产资源形成一定挤压,“土客之争”不可避免。但在当时,一些地方士绅已经能够跳出狭隘的民族观,以更加包容的态度对待外来移民,做到“以治土著之法治客籍,庶几远来客民皆有法律思想,政平讼理,而闾阎得庆安堵焉”。

地域交流还带来了语言和宗教的多元共生。

在江西中北部,语言以赣语为主,一些南部地区说客家话,还有少部分地区说吴语、徽语、江淮官话等。不同宗教也在那里和谐共生——佛教、净土宗、禅宗“一花开五叶”;鹰潭龙虎山、上饶三清山、南城麻姑山、铅山葛仙山、樟树阁皂山等,皆为道教圣地。

▎龙虎山为道教正一派“祖庭”,位于江西省鹰潭市贵溪县上清镇。东汉中叶,正一道创始人张道陵曾在此炼丹,传说“丹成而龙虎现”,山因得名。图源@视觉中国

难能可贵的是,江西人在发展教育方面极尽热忱,并因此成就了“书院甲天下”的美名。

鼎盛时期,江西书院多达1000多所,在我国古代书院史,影响的深度和广度可谓领冠中华。

其中,象山书院、盱江书院、南丰书院、慈竹书院、流坑书院、白鹭洲书院、鹅湖书院、豫章书院、白鹿洞书院等江西书院,是中国心学和理学的诞生、发展、相互交锋之地。

▎位于九江市庐山市海会镇的白鹿洞书院,是庐山最具人文色彩的景点之一,被誉为“海内第一书院”,并与岳麓书院、睢阳书院、石鼓书院一起并称“天下四大书院”。图源@视觉中国

南宋淳熙年间,陆九龄、陆九渊兄弟与朱熹“鹅湖之会”,是朱陆之辩的开端,集大家于一堂面对面的论辩则是前无古人的盛事,论辩之风遂为学者转相仿效,由此而形成了书院的“会讲”制度,开创了心学与理学论辩之先河。

近代以来,文化教育的兴盛,也为江西培养了大批人才。

其中,江西南昌人胡先骕为中国植物分类学的奠基人。他倡导“科学救国、学以致用;独立创建、不仰外人”,曾与秉志联合创办中国科学社生物研究所、静生生物调查所,并发起筹建中国植物学会。

另一位南昌人梅汝璈,在东京审判中据理力争,将多位日本甲级战犯送上死刑台。

此外,史学大家陈寅恪是江西修水人,革命家李烈钧、方志敏分别生于江西九江和上饶。

▎红色圣地井冈山。图源@视觉中国

近代江西还是红色文化的摇篮,分布在境内的四大革命圣地:井冈山、南昌、瑞金、安源,印证着这个省份在近代史上的深远影响。

620公里湖光山色

此时,在了解了江西的丰富内里之后,让我们飞向高空,俯瞰这片土地的壮美、灵秀。

江西省南北跨越约620公里,尽是湖光山色。

江西全省,东、南、西三面的山地、丘陵,庇佑着约38760.6平方公里的鄱阳湖平原。赣江水系自南向北贯通大半个江西,于省份北部注入鄱阳湖。

制图@好酒地理局

独特的山水格局,不光带来了稳定的行政版图,更在这片土地上铺开一幅灵秀的画卷。

江西全省森林覆盖率达63.35%,位居全国前列。省内生物多样性丰富,其中,鄱阳湖为候鸟天堂,全球98%的白鹤生活在此。

自北向南,庐山、三清山、灵山、龟峰、龙虎山、大觉山、明月山、羊狮幕、武功山、井冈山、齐云山、大余丫山、三百山等山峰或雄伟、或灵秀。

除了大山、大湖,江西还怀抱着梦幻的乡村风光。婺源,曾是多少驴友心中的向往。

▎现在的婺源以“中国最美的乡村”闻名全国,在文化旅游领域,婺源不仅是江西的一块金字招牌,也是全国乡村文化旅游的领头羊。图源@视觉中国

当然,还有“千年瓷都”景德镇。作为热门旅游、旅居城市,《三联生活周刊》今年推出了关于景德镇的封面故事。

根据三联作者的描述,成型的瓷坯进入窑炉,经历几天几夜的烈火焚烧,最终化腐朽为神奇,出来的是质地坚硬、成色各异的瓷器。“开窑是最令人紧张、最具戏剧性的时刻,成败在此一举。景德镇千百年来,经历了无数个这样的时刻,终而炼成‘瓷都’。窑的历史,也是这座城市的历史。”

▎千年窑火,生生不息,赋予景德镇这座城市独有的灵魂与魅力。图源@视觉中国

窑的历史,还是我们了解江西的一条脉络,“窖”的历史亦然。

汇成一缕“特香”

在距离南昌约76公里的樟树市,酿酒人用红褚条石修建窖池,并以此为发酵容器,创造了我国白酒的第十二种香型——特香。

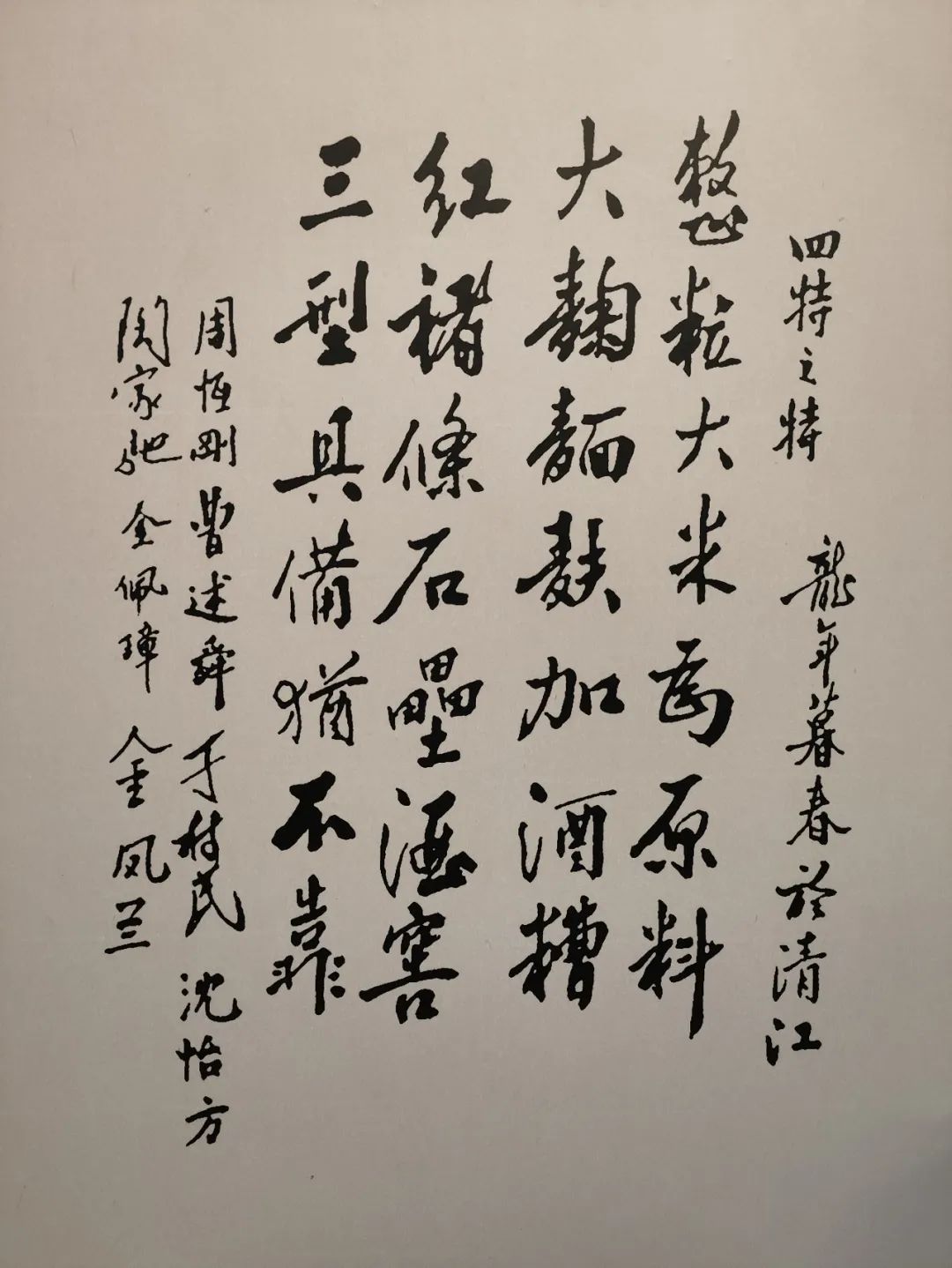

“整粒大米为原料,大曲面麸加酒糟,红褚条石垒酒窖,三型具备犹不靠。”

1988年,周恒刚、沈怡方、陶家驰等众多白酒专家考察四特酒厂后,用上述28字总结了四特酒的风格特色。

摄影@好酒地理局

不同于大部分白酒产地,赣鄱大地上的稻米种植传统,决定了四特酒的酿造原料。一般而言,“大米酿酒净”,但四特酒厂却用大米酿出了饱满、丰富的滋味。

正如老一辈专家的总结,酿造四特酒需以蒸粒大米为原料,蒸煮、摊凉后拌入稻壳和来自窖池的糟醅后,送入红褚条石垒成的窖池进行发酵。

窖池的底层和封层,用了专属的特香型白酒发酵的特香型窖泥,主要原料是耕织土、丢糟、酒尾和大曲粉。这些原料富含腐殖质、有效磷、有效钾和铵态氮,能够提供微生物生长繁殖所必须的碳源、氮源、无机盐、水分、生长因子等营养物质。

四特酒的酿造框架讲究“续渣混蒸、三进四出”。

制图@好酒地理局

按照糟醅出窖次序,窖池内的糟醅可分为上层的踩糟(面糟)、中间层的原料糟(粮糟)和底层的丢糟。丢糟并未真的丢掉,而是进入制曲车间,参与特香大曲的生产。

这与浓香型酒的“老五甑”工艺颇有相似之处。但与浓香酒先做底糟、后做面糟不同,特香型是先做面糟,并保留成为新的底糟,和粮糟一样经过晾糟和下曲,重新入池,而最后馏酒的底糟变为丢糟。

摄影@好酒地理局

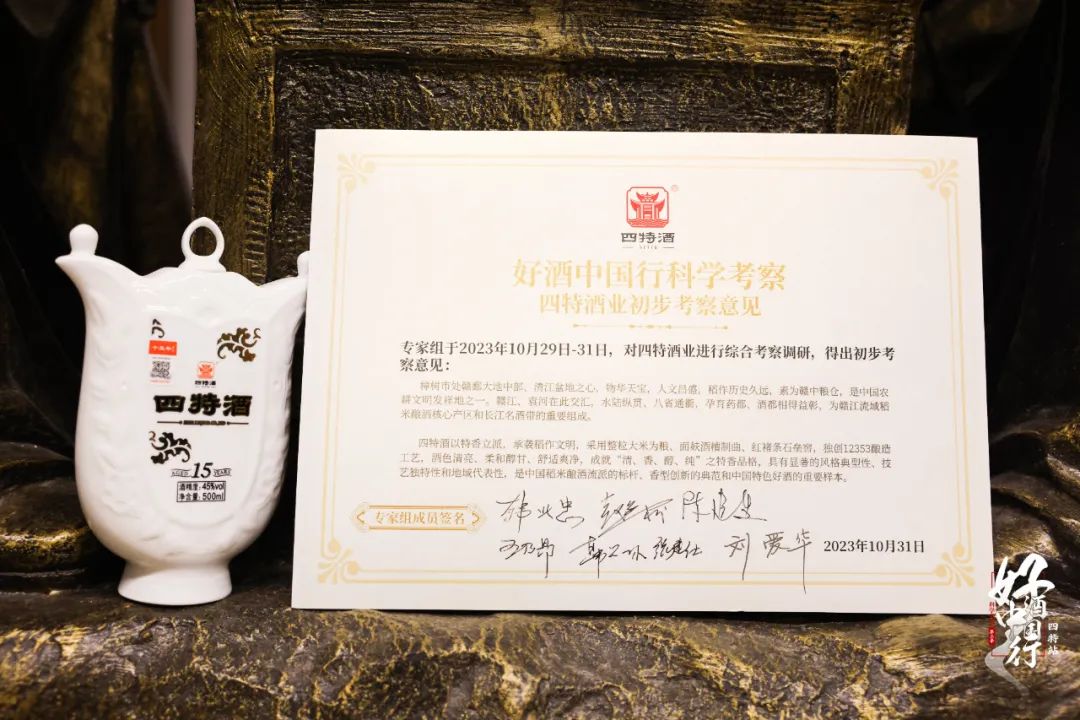

2023年,由「#好酒地理局」发起的“好酒中国行”科学考察活动走进四特酒厂。在用脚丈量樟树的水土过后,考察团给出一份初步考察意见:

四特酒以特香立派,承袭稻作文明,采用整粒大米为粮、面麸酒糟制曲、红褚条石垒窖,独创12353酿造工艺,酒色清亮、柔和醇甘、舒适爽净,成就“清、香、醇、纯”之特香品格,具有显著的风格典型性、技艺独特性和地域代表性,是中国稻米酿酒流派的标杆、香型创新的典范和中国特色好酒的重要样本。

摄影@好酒地理局

独一份的风味,使四特酒成为江西餐桌上的常客。2012年巅峰时期,其销售额突破50亿元,占据江西省白酒市场的半壁江山。

这几年,四特酒从《天工开物》中汲取灵感,研发出“天工”系列产品。近期发布的天工·拾贰为这个系列的核心产品之一。

该产品代表着四特人对好酒的理解。72年不断代的老窖池、34道古法工艺、12年手工陶坛基酒、30年珍稀调味老酒……企业最珍贵的生产资源,汇集到这瓶酒中。

摄影@好酒地理局

文化助力和科技加持下,新产品和更突出的品质特色,既代表着四特酒走出江西的梦想,更体现了其对“家乡滋味”这一情怀的珍视——唯有品质,可以回馈人们的念想、留住关于家的美好情感。

当然,江西白酒呈现出一定的多样性特点。

这一点在香型创新上尤为显著。李渡酒业独创的"一口四香"(端杯闻浓香、沾唇是米香、细品有清香、后味陈酱香)体系,与四特酒的特香型形成巧妙呼应。

图源@李渡酒业

其核心工艺高温制曲、老窖发酵、陶坛储存既保留了江西稻米酿酒传统,又吸收了宋代《北山酒经》记载的"陶瓮泥封"技法。

2023年李渡高粱1955斩获布鲁塞尔国际烈酒大赛大金奖,标志着江西白酒的国际化突破。

江西人对酒的情感寄托,也在一定程度上呈现多元形态。

图源@李渡酒业

李渡酒业打造的"李渡国宝宋宴",将宋代点茶、焚香、挂画、插花"四般闲事"与酒道结合,还原《清明上河图》中的酒肆场景。

这种"沉浸式文化体验"与四特酒对《天工开物》的致敬,共同构成了江西酒文化"守正出新"的当代实践——前者侧重生活美学的复兴,后者着力工艺智慧的传承。

发表评论 取消回复